Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Fiakerfreud, Fiakerleid

10.02.2024 / News

Das Fiakergewerbe in Wien ist Jahrhunderte alt – und wird ebenso lange von Vorurteilen und Klischees begleitet. Dass das Gewerbe nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde und sogar eine Blütezeit erlebte, war einer kleinen Gruppe von Enthusiasten zu verdanken, unter ihnen auch der legendäre Leopold Hewera ...

Der junge Herr und seine, mittlerweile an Pferden hoch interessierte Begleiterin traten ein, legten ab und machten sichs – vom alten Herren in die Bibliothek geleitet – in den tiefen Ledersesseln gemütlich. „Als wir vor zwei Wochen in Ihrem Hause zu Besuch waren…“ begann die junge Dame die Konversation „haben wir über den Hufbeschlag im Zusammenhang mit Änderungswünschen der Stadt Wien bei den Fiaker-Pferden gesprochen. Hatten Sie mit Wiener Fiakern auch beruflich zu tun?“

„Als Pferde-Tierarzt nicht, dazu war mein Berufssitz etwas zu weit entfernt – als Gerichtsgutachter aber doch einige Male. Erst kürzlich war ich mit einem Fall befasst, bei dem ein Gespann aus zunächst unbekannter Ursache durchgegangen ist, Schäden verursacht hat – ein Materialbruch konnte als Ursache festgestellt werden.

In einem anderen Fall wurde ein Landauer bei der Kollision mit einem PKW in der Innenstadt stark beschädigt: Durch den seitlichen Aufprall des Fahrzeuges der beklagten Partei gegen die Kutsche der klagenden Partei wurde das gesamte Hintergestell verzogen, die mechanische Bremsanlage und der linke Auftritt verbogen. Die linke Türfüllung wurde beschädigt. Auf Grund dessen musste nach Abschluss der Reparaturarbeiten das gesamte Hintergestell neu vermessen und neu eingestellt werden.

Für die Reparaturarbeiten musste teilweise die Tapezierung geöffnet werden, ebenso mussten die hydraulischen Bremsanlagen demontiert werden, anschließend wieder montiert und eingestellt werden, dasselbe gilt für die mechanische Klotzbremse.

Da die Gefahr bestand, dass gewisse Schrauben gerissen waren, mussten diese im Zuge der Reparatur ausgetauscht werden, dasselbe galt für Federn und Federbride, anschließend musste die Tapezierung wieder zugemacht, dann die Lackierung in Ordnung gebracht werden.

Die Instandsetzung alter Wägen ist ein aufwändiges Unterfangen, kompetente Wagenbauer, die auch Stellmacher, Kastenmacher, Lackierer, Tapezierer, Tischler – somit Universalkünstler wie Florian Staudner - sind, gehen in den Ruhestand, stehen aber – Gottlob – noch als Kundige und Vortragende einem interessierten Kreis zur Verfügung (www.kutschenbau.at). Polnische Werkstätten haben diesen Markt erobert.

Aber zurück zu den Fiakern – ich habe für die Fahrsportzeitschrift IN MEMORIAM ACHENBACH vor gut 40 Jahren einen Artikel geschrieben, der die damaligen Verhältnisse recht gut darstellt:

---------------------------------------------------

Mein Arbeitskamerad ist das Pferd – über Wiener Fiaker

Als im Wien des Jahres 1864 Siegfried Markus klammheimlich und nächtgens den ersten benzinbetriebenen Wagen erprobte, wurde die Sterbestunde des Fiakers als gewerbliches Personentransport- Unternehmen eingeläutet. Bis zur vollen Erfassung der Tragweite, die das stinkende Vehikel den vornehmen Pferden bereiten sollte, mussten aber noch 50 Jahre vergehen. Eine ähnliche Wachablöse ist aber auch schon vor 200 Jahren zu verzeichnen gewesen, als nämlich der größte und einzige Konzessionsinhaber für Tragsessel, Michael de la Place, Kammerdiener des Grafen Kaunitz, in Wien von der Konkurrenz durch pferdebespannte Wagen zum Transport von Personen erfuhr. Diese, für den Tragsesselmagnaten so verhängnisvolle Neuerung schien ihren Ausgang von Paris zu nehmen, wo ein Nicolas Sauvage als erster Lohnkutscher seinen Standplatz vor dem Wirtshaus in der Rue de Saint Fiacre bezog. Die Straße war nach dem, im 7.Jahrhundert in einem nahen Kloster lebenden irischen Mönch – Fiacrius mit Namen – benannt; der fromme Mann ahnte wohl in seiner Einsiedelei nicht, dass er einem, Jahrhunderte überdauerndem Gewerbe seinen Namen geben werde. Aber nicht nur der Name gemahnt an die Rue de Fiacre, auch der Standplatz vor einem Wirtshaus, ließ in der Tradition seine Spuren zurück: so muss auch heute noch der Fiaker – zumal in Wien – dem Klischee des immer lustigen, leicht besäuselten und singenden Kutschers genügen.

Sicher waren die Fiaker – wie früher die meisten Pferdeleute – ein immer gemütliches und lebensfrohes Völkchen, doch hat jedes Vorurteil auch Schattenseiten. Seit jeher müssen die Fiaker ihre Pferde auch über die lange und harte Winterzeit füttern, ohne immer genügend Aufträge zu haben; so mancher „Zeuglbesitzer“ musste im Winter sein Brot – und den Hafer für die Pferde – mit Kohlenschleppen verdienen.

Doch zurück zur Geschichte: Bereits im Jahre 1663 wurde in Wien von Kaiser Leopold I. die erste Fiaker-Lizenz erteilt, die unter schweren Auflagen und Beschränkungen zu leiden hatte. Bis zum Jahre 1824 durften Fiaker – es gab damals immerhin schon Standplätze für 20 Zweispänner und 70 Einspänner – bei Verlust von Wagen und Pferd, dem „Zeugl“, nicht über 4 Meilen die äußeren Linien Wiens überfahren. Bei Nachtfahrten mussten vor Wäldern und Ortschaften Fackeln gelöscht werden, bei Verstoß dagegen drohten 500 Gulden Strafe.

Von untergeordnetem Range waren die damals die Einspänner: sie durften sich nicht „Fiaker“, sondern nur Kutscher nennen und hatten am „Halbkrach“ – einem Halb-Zylinder - das gelbe Einspänner-Band zu führen. Diese Benachteiligung der Preisdrücker, die ja mit einem Pferd vor dem Wagen billiger fahren konnten, hatte Konsequenzen bis in die fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, als für die Rückgabe einer Fiaker-Lizenz eine Taxi-Lizenz erworben werden konnte, während für das gleiche Ziel zwei Einspänner-Lizenzen eingebracht werden mussten und obendrein eine Prüfung zu bestehen war.

Bis zum heutigen Tag lautet die Konzession für einen Fiaker-Standplatz: ein Wagen mit zwei Pferden.

Von jeher unterlagen Fiaker strengen Regeln der Etikette; es bestand Betriebspflicht, Fuhren durften nicht verweigert werden, wollte der „Inhaber“ nicht Arrest, der „Knecht“ aber Stockhiebe riskieren. Angenommene Fuhr-Bestellungen, die nicht erfüllt wurden, unterlagen ähnlicher Strafe.

Tabakrauchen auf dem Kutschbock war absolut verpönt – nach einem Niedergang der „Sitten“ nach dem Kriege steht Etikette heute wieder hoch im Kurs: Pepitahose, Gilet und schwarzes Sakko als Berufskleidung – bei extremer Sommerhitze darf sich ein Fiaker, bestenfalls, des Rockes entledigen, die Weste indes darf nie abgelegt werden. So mancher Fiaker, so erzählt man, wurde von einem potentiellen Fahrgast aufgefordert, die Melone zu lüften, um den Haarschnitt einer Kontrolle unterziehen zu können.

Zurzeit zählt man in Wien 36 Fiaker-Konzessionen, die in der Standesvertretung – der Innung für das Personenbeförderungsgewerbe – zusammengefasst sind, zusammen mit Unternehmen für Taxis und Mietwägen.

Ich sprach schon über Klischee-Vorstellungen: Österreich ist in dieser Hinsicht im Ausland gut bedient; während man den Schotten ihre Sparsamkeit, Engländern distanzierte Kühle, Spaniern auch feurige Herzensglut nachsagt, hält man Österreicher für gutmütige, leicht vertrottelte Bergmenschen. Eine Ausnahme bildet der, Readers Digest gebildete, US-Amerikaner, der mit good old Austria ein vom Heurigen in Grinzing besäuseltes Känguru, den Beutel mit Mozarts Kugeln gefüllt, assoziiert. Aber wie bei vielen „preoccupations“ steckt doch manchmal ein Quäntchen Wahrheit dahinter: der Wiener Fiaker gehört – zusammen mit dem vom Aussterben bedrohten alten Wiener Kaffeehaus-Ober zu den letzten Originalen, die voll Wehmut an die gute alte Zeit erinnern – aber war diese Zeit tatsächlich so gut, wie sie jetzt alt ist?

Es gehörte gewaltiger Mut dazu, nach dem Chaos des Krieges wieder als Fiaker zu beginnen, in einer Zeit, in der alle alten Wägen verschollen oder verkommen waren, gute Pferde selten, Futter kaum und in geringem Maße vorhanden war.

Doch die Wiener Fiaker konnten einen steten Aufschwung nehmen und verzeichnen heute einen Standard, wie in den – so genannten - guten alten Zeiten. Alte Wägen der Wagenbauer Lohner und Armbruster wurden aufgemöbelt und restauriert, Wägen die einst um die 30.000,00 Schillinge und mehr gekosten haben, und heute einen Wert verkörpern, der sich aus ihrer Tradition ableitet. Viele dieser alten Wägen sind für Interessierte kulturhistorische Sehenswürdigkeiten.

Auch die Qualität der Pferde ist deutlich im Zunehmen, waren in der k.u.k. Monarchie die ungarischen „Jucker“ die typischen Pferde der Fiaker, so begann der Aufbau nach dem Kriege überwiegend mit ausrangierten Trabern, mit denen man nur eine Saison fuhr, um sie nicht über den Winter füttern zu müssen. Später kam es in Mode, Pferde aus Jugoslawien einzuspannen, heutzutage sieht man wieder vornehmlich elegante Ungarn an der Stange.

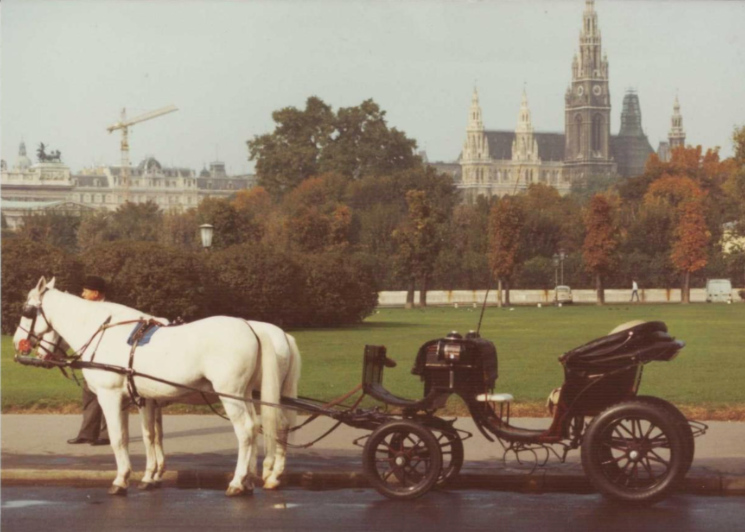

Der Besitz der Fiaker-Lizenz, die unverkäuflich ist und nur für Begünstigte zurückgelegt werden kann, berechtigt dazu, ein Gespann auf einem der drei Standplätze in Wien – Stephansdom, Heldenplatz, Albertina-Rampe -aufzustellen. Da überwiegend das „Geschäft“ mit Touristen gemacht wird, die wie Ameisen durch die Innenstadt wurln, werden die Standplätze täglich gewechselt – nach geraden und ungeraden Nummern.

Im Gegensatz zur weitverbreiteten Ansicht werden Wiens Fiaker vom Staate nicht subventioniert – sie sind nicht bei allen Wienern sonderlich beliebt: ist doch diese alte Reichshaupt- und Residenzstadt eine Einzige contradictio in adjecto – ein Widerspruch in sich selbst. Eine diese Widersprüchlichkeiten ist die, der Brust der Wiener innewohnende Ambivalenz; gehen sie tagsüber eilig und geschäftig ihrem Berufe nach und stolpern dabei über Pferdeäpfel, so schimpfen sie über die „G`Hack-Scheisser“, sind sie gezwungen, mit dem Auto hinter einem Fiaker-Gespann nachzufahren, schimpfen sie über die „Pflasterhirschen“ – es kommt zu regelrechten Anschlägen, wenn Tramway-Fahrer den Bremssand ablassen oder Reinigungs-LKWs der Stadt die Wasser-Fontaine loslassen, wenn man eines Fiaker-Gespannes ansichtig wird.

Die Reaktion der Pferde kann man sich ausmalen, die der Fahrgäste ist unvorstellbar.

Sitzen aber ebendiejenigen Pferdefeinde im Kreise ihrer Freunde beim reschen Wein und kommen Musikanten an den Tisch, so erheben sie lauthals ihre Stimme zum „Stellt´s meine Ross` in Stall oder „I hab zwoa harbe Rappen…“ um spätestens beim dritten Lied in tiefes Selbstmitleid zu versinken, weil die gute alte Zeit der Fiaker (angeblich) vorbei ist. Völlig bricht der von Traditions-Schmerz geplagte Heurigenbesucher zusammen, wenn dann der Fahrer des Taxis den Wagenschlag mit der alten Fiaker-Frage zuschlägt: „Fahr` ma, Euer Gnaden?“

Doch Wiens Fiaker geben kräftige Lebenszeichen von sich. Seit vor drei Jahren der Fiaker Leopold Hewera beim einem Fahrturnier zuschaute, Blut zu lecken begann, das Fahrabzeichen in Bronze absolvierte und -auf Anhieb – bei seinem ersten Fahrturnier im Dressur-Bewerb siegte, mischte er in der Turnierszene sehr erfolgreich mit – die Fiaker-Kollegen wurden aufmerksam und neugierig: immer öfter musste Hewera aus der wartenden Gespann-Kolonne herausfahren – auf Sonderwunsch von Fahrgästen – er hatte großen Bekanntheitsgrad erreicht. Außerdem ist er, wie viele seiner Kollegen auch, in der Lage, Sonderwünsche zu erfüllen: eine Hochzeit zweispännig – bitte, eine Kleinigkeit; eine Hochzeit vierspännig mit vier Füchsen – auch kein Problem, eine Galoppade mit einer Postkutsche für den Film - wird erledigt! Wo der einzelne Fiaker mit seinen Ressourcen an die Grenze kommt, wird unter Kollegen zusammengetauscht.

Mittlerweile haben bereits fünf Fiaker das Fahrabzeichen in Bronze abgelegt, neue Anmeldungen sind vorhanden. Die Fiaker fahren – mit einer Ausnahme – allesamt mit Brustblatt- Anspannung und bedienen sich jener Leinen, die in Wien ungarische Leinen heißen, in Ungarn als französische Leinen bekannt sind und im Rest der Welt Wiener Leinen genannt werden – es sind die alten und modifizierten Szechenyi – Leinen. Eine erwähnenswerte Besonderheit bei den Leinen die Wiener Fiaker ist der Leinenring – ein Ring mit etwa 5 cm Durchmesser aus Silber, meist aber aus Elfenbein gefertigt, der stets Privatbesitz des Fahrers am Bock ist. Mit verschmitztem Lächeln wird hinzugefügt, dass der Ring, der an der Kreuzungsstelle der Innenleinen angebracht wird, „immer“ in Längsrichtung angebracht werden muss, weil er quer zu viel Luftwiderstand verursachen würde. Die Standardkleidung – wie bereits erwähnt -dazu die in der Hand geführte Stockpeitsche.

Der überwiegende Wagentyp ist der Landauer mit fester Bracke. Eine Zeitlang war es Mode, im Sommer weiße Handtücher mit Fransen so unter die Kammdeckel zu legen, dass die Fransen – als Zierrat – im Winde flatterten – der wahre Grund war der Schutz vor Druckstellen, Fiaker haben nämlich auffallend eng eingespannt. Instandsetzungen von Geschirren und Wägen bereiten Sorgen, bewährte Kräfte sterben, Nachwuchs ist rar.

Der Inhaber einer Fiaker-Konzession ist berechtigt, einen Wagen mit zwei Pferden zu betreiben – will er nicht immer selbst fahren oder besitzt er mehrere Konzessionen, so stellt er Kutscher an, die für feste Entlohnung fahren. Bei einer Stadtrundfahrt, die je nach gewünschtem Umfang 300,– bis 500,– Österreichische Schillinge kostet, sollte der Fahrgast ein (zumindest kleines) Trinkgeld zuschießen. Viele der Fiaker und Kutscher sprechen mehrere Fremdsprachen und sind nicht nur exzellente Fremdenführer, sondern auch charmante Unterhalter. Der Fahrgast kann den Fiaker aber auch zu einer Fahrt in den Prater oder nach Schönbrunn anheuern, wobei er guttut, eine Rast bei einem „Vierterl“ vorzuschlagen, denn Fiaker riechen gute Weine viele Kilometer – auch gegen den Wind.

Völlig vom Automobil verdrängt wurde der Miet- und Leibfiaker, der für einen Pauschalpreis einem Hotel oder einer Privatperson zur Verfügung stand und so den Unterhalt von Kutschern oder gewerblichen Stallungen sparte. Viele Persönlichkeiten früherer Zeiten, die rasch große Distanzen innerhalb der Stadt zu überwinden hatten – wie Ärzte, Diplomaten, Politiker – bedienten sich ihres Leibfiakers.

Zu den Recherchen für diesen bescheidenen Bericht trieb ich mich mehrmals an den verschiedenen Standplätzen herum, um zu beobachten. Dabei war auffallend, wie genau die Fiaker die Reinigung der Plätze nehmen; sie werden dabei von der Stadt mit einem Wasserwagen unterstützt. Getränkt und gefüttert werden die Pferde am Standplatz, beides ausreichend, haben sie doch an „guten Tagen“ bis zu zehn Stunden zu gehen. Schwitzende Pferde sieht man nie – sie leisten überwiegend Schrittarbeit, gelegentlich sind kurze Trabstrecken möglich. So verblüfften auch bei den Fahrturnieren Heweras „Bojar“ und „Natascha“ regelmäßig durch ausgezeichnete Kondition, bester Schrittarbeit und bestechender Trabverstärkung.

„Bojar“ und „Natascha“

Höchst erstaunlich ist zu beobachten, wie sparsam Fiaker mit der Bremse umgehen; muss der Wagen bei einer Ampel halten und diese befindet sich an einer Steigung, so ziehen die Pferde bis letzten möglichen Zentimeter hinauf, um dann so sicher aufzuhalten, dass der Wagen keine zehn Zentimeter zurückrollt – selbiges gilt für das Aufhalten bei Bergab-Fahrten.

Namhafte Gesundheitsprobleme, die mit dem „Beruf“ der Pferde verbunden sind, gibt es nicht. Durchgehen ist eine Rarität, Unfälle sind selten. Eher unangenehm aufgefallen ist mir der Hufbeschlag vieler Pferde, der durch viele Aufzüge und Nägel geprägt ist – der Hufmechanismus leidet und dementsprechend scheinen Einige ein Abonnement für den „Collinschen Schnitt“ zur Behebung des Zwanghufes zu haben.

Während nach Auskunft der Fiaker fachkundiges Publikum „im Geschäft“ im Zunehmen begriffen ist und so mancher potentielle Fahrgast erst die Gespanne beäugt, bevor er sich zu einer Fahrt entschließt oder ein bestimmtes „Zeugl“ aus der wartenden Reihe vorziehen lässt, wird manchmal beanstandet, dass am Standplatz – anstatt die Bremse anzuziehen – das linke Vorderrad mit einem Strick am Vorderwagen befestigt wird: dies ist aber nicht auf Schlamperei oder Bremsen ohne Funktion zurückzuführen, sondern auf gelebte Tradition; sollten die Pferde zu gehen beginnen, wird nur ein Rad blockiert und der Wagen dadurch seitlich verdreht, was den Pferden die Lust, durchzugehen, nimmt.

Der kundige Leser weiß, dass Pferde über einen Spannapparat aus Bändern, Sehnen, Muskeln und Knochen verfügen, der ein nahezu ermüdungsfreies Schlafen im Stehen ermöglicht. Kaum irgendwo sonst kann man diese wunderbare Konstruktion der Natur besser beobachten, als auf den Standplätzen der Fiaker-Pferde – ja es will scheinen, dass dieser Mechanismus geradezu für diese Pferde gemacht ist; fährt ein Gespann nach einer Rundfahrt auf den vertrauten Standplatz ein, erfassen die Pferde im Nu die Situation, „zählen“ die vor ihnen wartenden Zeugl , um dann augenblicklich in absolute Relaxation zu fallen, während der Kutscher nach Befestigen des vorher erwähnten Strickes auf eine Melange oder ein Achterl geht.

Sehr ungehalten habe ich einen Fiaker reagieren sehen, als eine Gruppe bundesdeutscher Urlauber um seinen schönen Landauer herumgingen, hier zog und da schob, um dann die Frage zu stellen: „Hält denn die Karre dies auch aus?“ Der so Befragte gab eine Antwort, die ihm das Geschäft vermasselte.

Häufig wird von Außenstehenden die Vermutung geäußert, dass Fiaker-Pferde kein hohes Alter erreichen; dies stimmt nicht, dafür gibt es gute Gründe: „Pferde sind meine Arbeitskollegen, wenn sie sich nicht wohl fühlen, merke ich das und tue etwas dagegen!“ sagten mir Leopold Hewera und Hans Hollendonner, der eine Fiaker, der andere sein Kutscher; und wenn sich ein Pferd nicht wohl fühlt, wird es behandelt und gepflegt, denn die Gesundheit der Pferde ist essentieller Teil des „Geschäftes“. Obendrein bereiten Fiaker junge Pferde sehr langsam und sorgfältig auf ihren „Dienst“ vor. Heweras 23 jähriger Fuchs „Bruno“ ist seit über 10 Jahren im Einsatz, eine starke Pferdepersönlichkeit, gesund, lebhaft und absoluter Leader im Vierspänner. Zwei Sorgen betrüben die Fiaker immer: sie brauchen annehmbare Wetterverhältnisse und gute Stallungen in Stadtnähe – beides ist nicht immer leicht zu haben.

Heweras Viererzug anlässlich eines Turniers in Halbthurn: prominenter Fahrgast im Fond Marietheres Baronin Waldboth-Bassenheim, die Gastgeberin

Wenn ich jetzt, abschließend, noch behaupte, dass es eine große Gemeinsamkeit zwischen den Wiener Fiakern und den Berliner Philharmonikern gibt, so irrt jener, der da meint, Herr von Karajan (immer wieder an der Spitze der Staatsoper) wäre die Verbindung: nein, die Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide Institutionen nur männliche Mitglieder haben.

„Wenn eine Frau mit einem „Zeugl“ auf den Standplatz käme, würde sie schon vor dem ersten Vierterl wieder ausspannen“ – denn gerade feinfühlend sind die Witze der Fiaker nicht. Ihr Beruf ist beinhart und Konkurrenz schläft nicht. „Sollte aber ein Kutscher sich es am Bock zu gemütlich machen und im Schatten des Stephansdoms ein Nickerchen wagen, ja, so kann er schlafen bis zum Jüngsten Tag“ – kein Kollege wird ihn aufwecken, eher noch die „Pummerin“ – die bedeutendste Kirchglocke Wiens am Turme des Stephansdomes – allerdings auch nur an hohen Festestagen!

Für das Zustandekommen dieses Berichtes danke ich der Familien Hewera, Hans Hollendonner, Hans Brabenec und der Fiaker-Innung (für die Broschüre „Festschrift anlässlich der Eröffnung des Wiener Fiakermuseums“)

--------------------------------------------------------------------------

„Nun“ sagte der alte Herr schmunzelnd „da haben sich die Zeiten gründlich geändert – bei den „Berlinern“ gibt es Damen, in der „Spanischen“ junge Frauen, die in Fernsehwerbungen auftreten und bei den Fiakern sind mittlerweile „Fiakerinnen“ und „Kutscherinnen“ nicht mehr ungewöhnlich.

Die Zeitschrift IN MEMORIAM ACHENBACH – ein Hochglanzformat in deutscher, englischer und französischer Sprache – erschien im ISKA Verlag in der Schweiz und war von hochkarätiger Qualität; benannt war die vierteljährliche Publikation nach Benno Franz Ludwig von Achenbach (* 24. Juli 1861 in Düsseldorf; † 12. Oktober 1936 in Berlin), dem Begründer des nach ihm benannten Fahrsystems; 1906 wurde er Chef des Fuhrparks des Königlichen Marstalls Berlin. Das besondere Konzept des Achenbach`schen Fahrstils bestand in der Möglichkeit, Gespanne präzise im engen innerstädtischen Bereich zu fahren, sofern drei Voraussetzungen erfüllt waren:

– Starre Bracke am Wagen

– Leinen nach Achenbach

– Peitsche als verwahrende, beruhigende und treibende Hilfe in der Hand des Fahrers.

Das „Gebet nach Achenbach“ beim Aufnehmen der Leinen wurde später auch bei uns in die Fahrkurse eingebaut und von strengen Richtern abgehört.

v.l.: Josef Jarausch, Hans A. Krasensky, Ing. Helmut Kolouch, Dipl. Ing. Mag. mult. Dr. mult. Rudolf Rautschka im Gelände während einer Marathonprüfung.

Im „Achenbach“ zu publizieren – ich hatte viele Jahre diese Ehre – war ein Ritterschlag – in den Adern des Redakteursteams floss Pferdeblut, der Chef Charly Iseli entstammte dem bekannten Schweizer Fahrstall Iseli. Mit Vergnügen erinnere ich mich an den Anruf von Heide Keller, der zweiten Chefredakteurin, aus Zürich, nachdem ich den Fiaker-Artikel (damals natürlich noch per Post, es gab noch nicht einmal Telefax) geschickt hatte: „Soll ich „Mozartkugeln“ in der englischen Fassung mit der Originalbezeichnung aufnehmen oder mit „balls of Mozart“ übersetzen?“ dabei gluckste sie vor Spaß. Ich riet ihr, um Produktreklamationen zu vermeiden, zur ersten Variante.“

Dokumente, Fotos, Grafiken und Literatur – Archiv & ex libris Dr. Kaun seit 1963

KommentareBevor Sie selbst Beiträge posten können, müssen Sie sich anmelden...Weitere Artikel zu diesem Thema:03.02.2024 - Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Wie das Wetter unsere Pferde beeinflusst

Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Wie das Wetter unsere Pferde beeinflusst

03.02.2024 / News

Schon in früheren Zeiten wusste man, dass die Einflüsse von Wetter und Klima viele Pferde belasten – ein Phänomen, dass sich in Zeiten des Klimawandels wohl weiter verschärfen wird. Dabei hätte der Mensch die Pflicht und Verantwortung, die Pferde vor den Folgen dieser von ihm verursachten Umweltveränderungen zu schützen, so der alte Herr.

„Ist es nicht schön, dass die Tage nun schon spürbar länger werden“ die Freude war der jungen Dame anzumerken, auch wenn ihr Partner den Mantelkragen wegen des eisigen Windes noch aufgestellt hatte, dennoch, tagsüber konnte man die Sonnenwärme schon angenehm fühlen. „Welchen Einfluss hat eigentlich der vielbemühte Klimawandel auf Pferde?“ setzte der junge Herr nach, und mit einem Lächeln fuhr er, zum alten Herrn gewendet, fort: „Keineswegs möchte ich Ihr Reizwort „Nachhaltigkeit“ bemühen, denn so wie Sie sind auch wir der Ansicht, dass der Nachhaltigkeitsbegriff viel zu oft und meist falsch auch dann verwendet wird, wenn eigentlich gemeint ist: anhaltend, dauerhaft beständig oder unbegrenzt und über einen längeren Zeitraum – auch das Junktim von „nachhaltig“ und „biologisch“ ist im Grunde unrichtig, also nur oberflächliche Sprache ebenso oberflächlicher Werbung.“

„Willkommen im Club derer, die korrekte Sprache lieben; der Einfluss der meteorologisch – also wissenschaftlich bewiesenen - Veränderungen des Weltklimas und, damit eng verbunden, der lokalen Wettererscheinungen auch in unseren Breiten, ist nicht zu übersehen und nicht zu leugnen, wenn man eine doch schon lange Beobachtungszeit auf der Erde verbracht hat und wachen Geistes und sehenden Auges war.

Viele Pferde sind Meteoropathen, also Lebewesen, deren (Wohl-)Befinden in ungewöhnlichem Ausmaße von Wetterereignissen bestimmt wird – ein Phänomen übrigens, das nicht nur bei Pferden, sondern auch bei anderen Tieren feststellbar ist. Ich erinnere mich noch an meine ersten „Schnupperstunden“ in der Tierarztpraxis des Freundes meines Vaters Dr. Zeilinger in St. Florian, der mit unendlicher Geduld dem 14-jährigen Mittelschüler, der unbedingt Tierarzt werden wollte, erklärte, dass Wettererscheinungen wie Föhn, Gewitterstimmung und anhaltender Wind das Vegetativum von Tieren belaste und beeinflusse: Rotlauf bei Schweinen, Koliken bei Pferden und erhöhte Nervosität bei Rindern, Aggressivität bei Hofhunden und deren Besitzern sowie Kannibalismus in der Massentierhaltung.

In unseren Tagen kann man das „Artenspektrum“ ausdehnen auf Auto- und Radfahrer und vielfach auch auf diejenigen, die sich betont „nachhaltig der Gelassenheit“ verschrieben haben, aber denen ständig aus innerer Unzufriedenheit der Kragen platzt. Ich bin fest davon überzeugt…“ sinnierte der alte Herr zur jungen Dame hin „dass das Fach Meteoropathologie in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, sowohl im Human- wie auch im Veterinärbereich; natürlich ist der Einfluss von Wetter – und klimabedingten Unbilden eine ebenso individuelle wie situationsabhängige Eigenschaft eines Organismus – menschlich oder tierisch – einerlei! Ein im Prüfungsstress stehender Schüler, eine gemobbte Angestellte oder ein hochnervöses Turnierpferd vor einer Springprüfung wird spannungsgeladener sein – in der Forensik wird diese Tatsache bereits anerkannt – im Alltagsleben sollte bei Wetterberichten auf erhöhte Risiken hingewiesen werden.

In meinen Augen sind für Pferde im Besonderen folgende klimatischen Veränderungen von beachtenswerter Bedeutung:

– ständig und rasch wechselnde Wettersituationen

– plötzliche Wetterwechsel mit markanten Umstellungen beim Luftdruck und der Temperatur

„Red in the morning – fishermans warning,

red at night – shepherds delight!“

– Brütende Sonneneinstrahlung im Sommer

– Dauernde Winterstürme in erheblicher Stärke

Pferde unterliegen jährlich zwei markanten Einschnitten – Haarwechsel im Frühling und Haaransatz im Spätherbst. Beide Phänomene sind naturgewollt und sinnvoll, sofern sie physiologisch ablaufen – aber genau dieser physiologische Ablauf ist in den letzten Jahren zunehmend gestört:

Der Herbst ist es noch länger als vor 10-15 Jahren wärmer, obwohl der abnehmende Tag und das schwächer werdende Licht dem Organismus schon den bevorstehenden Winter ankündigen, die Pferde beginnen „anzusetzen“ – eine Stoffwechselveränderung, die sich regelmäßig an Hufringen ablesen lässt.

Im Frühling, besser im Spätwinter gibt es schon sehr hohe Umgebungstemperaturen von längerer Dauer, helles Licht simuliert einen längeren Tag mit der Folge, dass der Haarwechsel – ein Prozess mit hohem Substanzverlust – früh einsetzt, aber dann, infolge neuerlicher Februarkälte, „stecken“ bleibt. In diesen beiden Stadien sind Pferde anfällig, empfindlich und mit Vernunft zu schonen. In diesen Zeitspannen kommt noch die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit – und vice versa - dazu.

Im Freien stellen sich die Pferde nach dem Wind, nehmen also eine Position ein, die punktuelle Unterkühlungen vermeidet, der Zugluft im Stall können sie nicht entkommen.

Die Meinung, dass PVC-Streifenvorhänge bei hohen Windstärken einen verlässlichen Schutz vor Zugluft darstellen, ist naiv und irrig. Düsenförmig geleitete Zugluft kann nicht vermieden werden, wenn eine Querströmung möglich ist – deshalb gilt: Fenster, Türen und Heulucken schließen, wenn Paddock-Türen offen sind – oder umgekehrt. Schädliche Zugluft kann schon bei Luftgeschwindigkeiten über 0,15 m /sek auftreten, wenn die Umgebungstemperatur noch bei 20 Grad C liegt – je niedriger die Temperatur wird, umso schädlicher ist die Zugluft, speziell, wenn sie punktuell auf Kopf und Augen, Hals, Nacken und Rücken von Pferden trifft – also „windchill“.

Wenn es nun aber durch eine Addition von Belastungen zu einer Kumulation von den Faktoren Wetterwechsel X Haarwechsel x Zugluft usw. kommt, ist ein Zusammenbruch der Abwehrkraft unausbleiblich, denn die Schadwirkung potenziert sich dann. Auch scheinbar harmlose Episoden wie Rosse, Transport, Impfungen, Besitzer- und Stallwechsel können das Fass zum Überlaufen bringen, obwohl jeder Stress einzeln für sich besehen, unerheblich erscheint.

Doch auch die Sommer werden den Pferden zunehmend zu schaffen machen – ich sehe mit gewisser Sorge die Zunahme von Offenstallungen, die keinen effektiven Schutz vor der heißen Sommersonne und der unerbittlichen Strahlung bieten: viele und mittelhohe Bäume oder auf zwei Seiten geschlossene Unterstände, ausreichend Zugänge zu frischem Wasser, aber auch zumindest tägliches Abmisten von Ausläufen, Koppeln und Weiden, um Fliegen und anderes Ungeziefer bzw. Erreger auf einem Mindestmaß zu halten.

Die „Naturpuristen“ unter den Pferdehaltern und Pferdebesitzern versuchen geradezu militant, jedem einzureden, dass es „gesund“ und „artgemäß“ ist, wenn Pferde im Sommer in der prallen Mittagshitze, im Winter stundenlang im kalten „Gatsch“ bewegungslos herumstehen – ich teile auf Basis meiner Beobachtungen und Erfahrungen diese Ansicht nicht!

Der Mensch hat über viele Jahrhunderte Pferde zu seinen Schutzbefohlenen geformt, in unserem Zeitalter sich auf die „natürliche Abkunft der Pferde“ als Weidetiere zu berufen, weil dies der Bequemlichkeit (und der Kostenfrage) frommt, halte ich für zynisch.

Pferde unserer Epoche sind im weitesten Sinne „menschengemacht“ – es ist also des Menschen oberste Pflicht und Verantwortung, sie auch zu schützen vor den Folgen von „men made“ Umweltveränderungen: Wetter, Klima und der Borniertheit der Leugner.“

Der junge Herr und seine Partnerin blickten etwas betreten zu Boden – der alte Herr hatte sich in Rage geredet und war sichtlich erregt. Um abzulenken, stellte die junge Dame eine ganz banale Frage: „Ich weiß natürlich, dass ein „Veterinär“ Tierarzt ist – ich wurde aber auch bei Nachschau im guten, alten Stowasser aus dem Lateinunterricht am Realgymnasium nicht wirklich klüger; ich fand an Ähnlichkeit nur „veterinus“ mit der Bedeutung „Lasten ziehend“.

„Wie Sie richtig angenommen haben, ist der „Veterinär“ lateinischen Ursprungs, es trifft auch zu, dass mit „veterina“ zunächst ein Tier, das zum Ziehen von Lasten Verwendung fand, bezeichnet wurde, also Pferde, Esel und Maulesel.

Als erster Tierarzt findet etwa um 400 vor Chr. der Athener Simon Erwähnung, von dem allerdings später als gesichert galt, dass er Reiter und Pferdekenner, nicht aber Tierarzt war. Die Tierheilkunde wurde in den ganz alten Zeiten vorwiegend von Priestern, Menschen-Heilkundigen und Bauern ausgeübt, erst nach Christi Geburt dürften sich Tier-Heilkundige einerseits aus Hirten und Herdenaufsehern entwickelt haben, andrerseits aber aus der Sorge von Heerführern um ihre Pferde, die zur Etablierung von Militär-Tierärzten führte.

Sobald mehrere Legionen ein gemeinsames Lager aufschlugen, wurde an dessen linker Seite das „valetudinarium“ – also ein Lazarett für verwundete Soldaten, und an der rechten Seite ein „veterinarium“ – ein Pferdespital – errichtet, neben dem sich die „fabrica“ – Werkstätte der Schmiede – befand.

Sprachkundige weisen regelmäßig auch auf eine sprachlich – entwicklungsgeschichtliche Verbindung zu „vetus“ hin, die wir auch in der Bezeichnung „Veteran“ für altgediente Soldaten wiederfinden.“

Der alte Herr lächelte vergnügt in sich hinein und wandte sich der jungen Dame zu: „Sie sehen also – der alte Stowasser hat recht, wenn er „vetus“ mit „bejahrt, ergraut, alterprobt und erfahren“ übersetzt und damit ausdrückt, dass „Veterinäre“ bejahrte und erfahrene Menschen sind.

In vielen Orten findet man Hinweisschilder mit der Aufschrift „Tierarzt“ – folgt man diesen Hinweisen zum Zielort, so findet man dort die Praxis einer Tierärztin, die offensichtlich zu Gendern vergessen hat – Veterinärin klingt allerdings auch etwas gekünstelt!“

Eine junge Tierärztin in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrem „Steckenpferd“.

Mit diesem kleinen Exkurs in die Geschichte hatte sich der alte Herr, dessen Ruhe und Gelassenheit bisher kaum zu erschüttern schien, wieder gefasst; der junge Herr fasste seinen Mut zusammen und stellte ihm eine etwas heikle Frage:

„Kann es zutreffen, was mir kürzlich bei Nennung Ihres Namens erzählt wurde, nämlich, dass Sie zu einer Zeit, als das Pferdezentrum Stadl – Paura noch Bundeshengstenstall-Amt hieß und war, dort Hausverbot hatten?“

„Zunächst JA – das stimmt im Ansatz; aber da Sie Stadl-Paura schon erwähnen, möchte ich auch festhalten, dass ich – als der Untergang dieser Institution drohte – mit einer Gruppe Gleichgesonnener den „Verein zur Erhaltung des Stallamtes Stadl-Paura“ gründete, mit dem Ziel, die Einrichtung und die Staatshengste zu erhalten. Namhafte Persönlichkeiten gehörten diesem Verein an, es fanden unzählige Strategiesitzungen statt, in denen mancher Plan auch „vertraulich“ besprochen wurde – aber zur Überraschung der Vorstandsmitglieder meist am nächsten Tag schon dem zuständigen Ministerium bekannt war. Ein politisch und standespolitisch besonders eifriges Vorstandsmitglied, Besitzer eines großen Reit- und Einstellbetriebes, erwies sich als „Maulwurf“ und Verursacher der „leaks“ – wieder einmal hatte sich die afrikanische Weisheit >Suche den Feind im Schatten deiner Hütte< bewahrheitet.

Doch nun zum angeblichen Hausverbot und den Auslöser dafür – mein Bericht in der Pferdezeitschrift CHEVAL über die Hengstparade am 4. Oktober 1981 – der alte Herr erhob sich, suchte eine Weile in den Regalen und kehrte mit einem dicken Bündel an Schriftstücken wieder. „Hier ist es, ich lese vor:

Wie aus dem Vorwort des Programmheftes zur Hengstschau 1981 hervorgeht, wurden im Bundes-Hengstenstallamt Stadl-Paura seit über 100 Jahren Hengstschauen veranstaltet; um die Publikumswirksamkeit zu erhöhen wurden in zunehmendem Maße auch Schaunummern eingeflochten, mit der Absicht, reine und trockene Züchter-Fachsimpeleien zu vermeiden und zusätzlich die Hengste bei der Arbeit zu zeigen.

Heuer spielte auch in besonderem Maße das Wetter mit, denn ich erinnere mich auch an Hengst-Paraden bei beißender Kälte und Schneefall. Für das unkundige Auge – ein Großteil der Zuseherschaft – war es wieder eine beeindruckende Schau, dem Sehenden blieben grobe Fehler nicht verborgen.

Zwei Dinge wurden aber von beiden Gruppen gleichermaßen bekrittelt: einerseits die Organisation des Kartenverkaufs beim Eingang, wo die vor dem Kiosk Schlange-Stehenden den Neuankömmlingen den Weg versperrten und andererseits die Sicherheitsvorkehrungen beim Parcoursausgang. Durch Verlegung des früheren Ausgangs hatte man vermutlich gehofft, dieses Problem entschärfen zu können, aber mir wird schlecht bei dem Gedanken, dass die beiden spindeldürren Männer, die die Noriker-Koppel vorstellten, irgendwo auf der Strecke geblieben wären und die vier Hengste führerlos den Weg in ihren Stall gesucht hätten.

Gestütsparade Gestüt Ganschow, MVP.

Zwar war der Ton, in dem der Hausherr die Schau-Nummern kommentierte, sehr militärisch (…ein neben mir sitzender älterer Herr sagte, er erinnere ihn an einen gewissen Josef G.;….) so ließ das ordentliche Aussehen mancher jungen Bereiter, ihre Haltung und ihr Umgangston mit den Pferden sehr zu wünschen übrig. Wenn einer der besten Staatshengste beim Aufsitzen des Reiters unruhig steht, weil der Reiter, gerade von einem anderen Pferde kommend, nervös ist – den Hengst im Maule reißt und ihn vor versammelten Zuschauern anbrüllt „bleib stehen, Du Drecksau…“ so meine ich, er hat sich im Ton doch sehr vergriffen.

Es missfiel mir auch, dass der Fünferzug mit Haflingern beim Wegfahren mit „Antreten!!!“ angebrüllt wurde und dabei die Peitsche mit voller Wucht auf die Vorauspferde sauste. Bei diversen vorgestellten Gespannen ließ sich ein „Fahrstil“ nicht immer wirklich erkennen – außer einer starren Bracke war von Achenbach`schen Maximen nichts feststellbar. Dass sowohl der Vierspänner wie auch der Fünferzug mit nur einem Beifahrer besetzt waren, ist nicht nur ein Sicherheits-Risiko.

Gestütsparade Gestüt Ganschow, MVP.

Wie schnell nämlich eine Gefahrensituation entstehen kann, war bei der Nummer „Fahrschule vom Sattel“ mit Haflingern zu sehen. Schlimm empfand ich auch, dass die Noriker- Fünferkoppel stark verrostete Ketten ins Maul nehmen mussten, um unter Kontrolle zu bleiben.

Summa summarum: eine schöne Hengst-Parade mit vielen schönen Pferden, aber etwas getrübt durch manche Wermuts-Tropfen. Die aktiven Deckhengste habe ich seit Jahren nicht in so guter Verfassung gesehen.

Das Hausverbot war allerdings eine rein rhetorische Sanktion – in all den Folgejahren war ich als Turniertierarzt, Turnierrichter, Sprecher und mit den eigenen Pferden immer wieder bei Veranstaltungen dort anwesend – dass ich persona non grata war, ließ mich nur der „Chef“ gelegentlich spüren.“

Ein Mensch erblickt das Licht der Welt,

doch oft hat sich herausgestellt,

nach manchem trüb verbrachten Jahr,

dass dies der einzige Lichtblick war.

Eugen Roth

Dokumente, Fotos, Grafiken und Literatur – Archiv & ex libris Dr. Kaun seit 1963

Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Von Tierleid und Zivilcourage

27.01.2024 / News

Dass Tierquälerei zu allen Zeiten vorgekommen ist – und noch immer vorkommt – ist eine traurige Tatsache, wie der alte Herr anhand mehrerer Beispiele schildert. Doch zuvor folgt – aus aktuellem Anlass – ein kleiner Exkurs über die Quintessenz des Hufbeschlags.

Kaum hatte das junge Paar in der Bibliothek Platz genommen, der alter Herr war gerade dabei, in die Gläser dunklen Rotwein zu gießen, begann der junge Herr mit einer Frage, die ihn schon einige Tage beschäftigt hatte. „Ich habe kürzlich in einem Lokalblatt gelesen, dass die Stadt Wien die Umstellung des Hufbeschlags bei den Fiaker-Pferden auf Kunststoff statt bisher Eisen anstrebt und fördern will, um die Beschädigungen am Straßenbelag zu verringern. Ich muss- oder besser gesagt – wir müssen …“ fuhr er fort, zur jungen Dame gewendet „zugeben, dass wir darüber nie nachgedacht und auch angenommen haben, dass herkömmliche Hufeisen, die wir am Autogrill als Glücksbringer kennen, überhaupt schon abgekommen sind !?“

Der alte Herr nickte kurz, erhob sich und kam mit einigen Hufeisen zurück, die er auf den Tisch legte – es waren einige Exemplare aus seiner Sammlung, die er als Briefbeschwerer benutzte.

„Sie erinnern sich an den Physikunterricht, da hat man je nach Legierung, Kohlenstoffgehalt und – daraus resultierend – der Materialbeschaffenheit unterschieden zwischen dem sehr harten und mäßig formbaren Stahl, dem gut im Feuer bearbeitbaren Schmiedeeisen und dem spröden Gusseisen – jede Variante hatte ihr spezielles Einsatzgebiet, für Hufbeschlag gilt seit jeher die Regel „Richte das Eisen nach dem Huf und nicht den Huf nach dem Eisen!“ – wobei hier „Eisen“ symbolisch für das Beschlagmittel zu verstehen ist – Kunststoffbeschläge können nur „kalt montiert“ werden, wobei der letzte Feinschliff meist verloren geht, für Stahl gilt das gleiche – nur das „Schmiede-Eisen“ kann vom Hufschmied im Feuer „zugerichtet“ werden.

Bild links: Schwebe, die das Eisen lockert (gelb) und den Huf schädigt; keine Zehenrichtung (rot); vier Nieten; Bild rechts: Gute Zehenrichtung (roter Pfeil), drei Nieten

Das Zurichten des Eisens ist aber für den Bewegungskomfort des Pferdes von essentieller Bedeutung, der gute Hufschmied richtet und nagelt das Hufeisen nach den Bedürfnissen eines jedes Pferdes und eines jeden Beines – mechanische Routine ohne „Augenmaß“ ist von Übel – weil sich ein Pferd sonst sein Hufeisen auf seine eigenen Bedürfnisse „erstmal ablaufen“ muss, was auf Kosten der Substanz des Pferdes bzw. der orthopädischen Gesundheit geht.“

Der alte Herr lächelte, denn er wusste, dass er bei diesem Thema ein wenig ins Fabulieren kommen würde; während seiner aktiven Zeit als Pferdetierarzt hatte er sich intensiv mit Hufbeschlag beschäftigt und zusammen mit dem Hufschmied Albert Pointl (den meisten als Gespann-Fahrer und Turnier- Richter bekannt) reiche Erfahrung gewonnen – so auch durch Kurs-Teilnahme und Kooperation mit dem deutschen Hufschmied Fitz Rödder, der ihm in sein Buch „Gesunder Huf – gesundes Pferd“ diese Widmung schrieb:

Ich nehme jedoch nicht an, dass Sie beide an technischen Details Interesse haben?!“

Die jungen Gäste nickten einander zu und baten den alten Herren, die Quintessenz des Hufbeschlags kurz zusammenzufassen, war dieser mit Vergnügen aufgriff: „Lassen Sie mich mit einem Leibspruch des bereits erwähnten Fritz Rödder beginnen – den Kaltschmied und die Pfaffen hat der Deibel geschaffen - womit ausgedrückt ist, dass die Arbeit an der Esse, im Feuer und am Amboss die wahre Schmiedekunst ausmacht – sind Huf und Eisen passgenau zubereitet, sollte das Aufnageln kein Problem darstellen. Doch im Einzelnen:

– Dunkel-kirschrot glühend – die korrekte Temperatur beim Aufbrennen, Weißglut schadet immer – auch bei Pferden und Hufeisen!

– Jedes Eisen – speziell an den Vorderbeinen – muss eine Zehenrichtung haben, so wie ein bequemer Laufschuh.

– Die Schenkel der Eisen sollen leicht nach außen geneigt und poliert sein, damit der Hufmechanismus gut arbeiten kann.

– Das zum Aufnageln fertige Hufeisen muss weiter sein als der Huf – „am Rand soll ein Mauserl laufen können“ – damit auch am Ende der Beschlagperiode noch Unterstützung besteht.

– Das gesamte Eisen – das ja im unbearbeiteten Zustand zu Recht als „Rohling“ bezeichnet wird, muss von Kanten, Spitzen und anderen Verletzungsmöglichkeiten – durch Abschleifen – befreit werden.

Es gab eine Zeit, in der junge Hufschmiede für ihre Arbeit den Zusatz „orthopädisch“ benutzten – auch um höhere Gagen verlangen zu können. Ich habe die Erfahrung gewonnen, dass beim Großteil der Pferde ein „Hufbeschlag nach korrekten Prinzipien“ ausreichend ist, bei manchen Pferden bewährte sich auch ein Keilbeschlag - Z.B. mit Nylonkeilen - zum Anheben der Trachten.

Eine der ersten nachweisbaren Formen von Hufschutz waren die sogenannten Hipposandalen, die „angezogen“ wurden und meist bei Zug- und Maultieren Verwendung fanden. Eisen im heutigen Sinne sind bei den, mit ihren Pferden bestatteten Kelten erstmals nachweisbar, ab dem 11 Jahrhundert war der Beschlag mit Nägeln in Mitteleuropa allgemein im Gebrauch. Bis heute hat es unzählige Varianten von Hufeisen gegeben, aber auch sogenannte „Kunststoff- Beschläge“ tauchten von Zeit zu Zeit immer wieder auf, um meist nach kurzer Zeit wieder zu verschwinden, weil sie sich nicht bewährt haben, warum aber?

Nahezu unbegrenzt scheint die Zahl der „Schreibtisch-Täter“ im Bereich des Hufbeschlags zu sein – ein Beispiel waren die aus hartem Stahl gefertigten Beschläge, die wohl viele Generationen von Pferden überdauert hätten, wäre man nicht zeitgerecht auf ihre schädliche Wirkung gekommen.

Hufbeschläge aus Edelstahl – nicht form- oder bearbeitbar, deshalb extrem Pferde-feindlich. Ein Stahl-Eisen überdauert viele Pferdegenerationen.

Ein guter Hufbeschlag, sowohl in Hinblick auf Material wie auch im Hinblick auf die „Montage“ muss der Gesundheit und der Bewegung des Pferdes förderlich sein.

Kunststoff-Beschläge, die bisher am Markt waren hatten meist einige Nachteile, weswegen sie sich nicht durchgesetzt haben, sieht man zunächst einmal völlig davon ab, dass ihr „Konzept“ nicht vom Hufmechanismus, dem Abrieb durch Gleiten beim Auffussen und dem individuellen Bewegungsmuster eines Pferdes ausging. Im Gegensatz zum klassischen Eisen, das – wie bereits erwähnt - der Hufschmied als „Rohling“ einkauft und dann lege artis bearbeitet, sind Kunststoffbeschläge - zumindest bisher- industrielle Fertigprodukte gewesen, nach deren Beschaffenheit der Huf bearbeitet werden musste und nicht – wie es sein sollte – umgekehrt. Davon abgesehen liegt aber der entscheidende Unterschied darin, dass das Pferd beim Auffussen auf Asphalt oder Steinpflaster eine kurze Gleitphase benötigt, die bisher nur mit Schmiede-Eisen zustande kommen konnte, weil Kunststoffe regelmäßig zu einem abrupten Stoppen auf der Oberfläche befestigter Straßen führt, was sich stets negativ auf die Hufe und Zehengelenke auswirkt – entgegen mancher Ansicht – auch, oder besonders im Schritt!

„Aber“ sagte der alte Herr nachdenklich „die Zeit bleibt nicht stehen, vielleicht erleben wir jetzt eine technische Wende!“

-----------------------------------------------------

Nach diesem kurzen Exkurs in das Schmiedehandwerk leitete der alte Herr zu dem Thema über, das er für diesen Abend ausgewählt hatte – vor einigen Tagen war er in seiner Bibliothek auf eine der frühen Dünndruck-Ausgaben der „alten Russen“, darunter auch auf Dostojewskij und „Schuld und Sühne“ gestoßen und er hatte sich an die bewegende und bedrückende 45er – Schallplatte mit der Erzählung des Traumes des Raskolnikow erinnert, gesprochen vom unvergleichlichen Klaus Kinski, in dem schauspielerisches Genie und der „Wahnsinn“ einer Persönlichkeitsstörung gleichermaßen Heimstatt gefunden hatten.

Diese Ausschnitte stammen aus dem Roman „Verbrechen und Strafe“ – älteren Lesern noch bekannt unter „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewskij (1821-1881) in der Übersetzung von Swetlana Geier 2008, S. Fischer Verlag GmbH.

„Der moderne Mensch könnte nun versucht sein, Rohheiten, wie sie im Traum des Raskolnikow geschildet werden, im Reich der Phantasie von Schriftstellern und Dichtern anzusiedeln. Ich werde Ihnen gleich noch zwei – wahre - Geschichten erzählen, in der auch die Einstellung

„Das geht uns nichts an!“

dominierend ist – entgegen dem natürlichen Empfinden von Kindern, die – buchstäblich – mit Tieren leiden.

Das Etymologische Wörterbuch des Deutschen (dtv 2000) beschreibt den aus der französischen Sprache kommenden Begriff Courage zunächst (soldatisch) mit Mut und Kühnheit – dann aber auch mit Beherztheit, was so viel bedeutet wie „ein Herz haben“! Das Adjektiv „zivil“ hat hingegen nicht – wie manche meinen – mit „nicht militärischer“ Kleidung zu tun, sondern bedeutet, seinem Ursprung folgend, „nach gesellschaftlichen Normen handelnd und auftretend, gesittet, zivilisiert“.

Ein Mensch mit Zivilcourage handelt also beherzt, mit Mut und guten gesellschaftlichen Normen folgend – ein erstrebenswertes Ziel für jeden Erdenbürger jeden Geschlechts.“

-----------------------------------------------------

In einer Strafsache, die ein österreichisches Gericht befasste, spielte ein Reiter, der auch Reitlehrer und Inhaber eines Reitbetriebes, Einstellbetriebs und Deckstation war, die Hauptrolle – er fühlte sich als begnadeter „Korrigator schwieriger Pferde“ und misshandelte bei seinem Versuch, eine Stute, von der er wusste, dass sie nicht reitbar war, derart roh, dass sie zusammenbrach. Augenzeugen beobachteten neben Stockhieben und Stiefeltritten gegen den Bauch den Sturz des Pferdes mit darauffolgenden körperlich und verbalen Attacken.

Die Stute wurde nach ihrem Zusammenbruch und vergeblicher Behandlung zu einem Schlachthof gebracht und dort „notgetötet“ – weil -so das Argument – das sterbende Pferd noch verwertet werden sollte. Die Fleischbeschau-Tierärztin leistete wertvolle Beiträge zur Beweissicherung.

Aus dem Gerichtsakt:

– Der Angeklagte schlug mit einem Holzprügel auf das Tier ein und trat mit den Füssen auch noch auf das bereits liegende Pferd.

– Da das Pferd angeblich nicht reitbar war, wollte er es nach eigenen Angaben zureiten.

– Der Angeklagte schlug mittels eines Prügels auf dieses Pferd, konkret auf den Hals des Tieres, ein. Zu diesem Zeitpunkt lag das Tier bereits leblos am Boden.

– Als das Tier wieder auf die Beine kam, schlugen seine Frau und Frau H. mittels Reitpeitschen auf die Beine des Tieres ein.

– Handtellergroße, sulzige, blauschwarze Stellen an beiden Halsseiten, linker Brustseite, am linken Ellbogen, am linken Unterschenkel außen und am gesamten rechten Oberschenkel.

– Hochgradige Ansammlung teerfarbener bzw. gallertiger Massen zwischen der rechten Obereschenkelmuskulatur sowie dem Becken und Oberschenkelknochen.

– Am Sitzbeinhöcker eine 7 cm lange Zusammenhangstrennung.

– Großflächige Hämatome am rechten und linken ventralen Rippenbogen.

– Subkutanes Hämatom im Zitzenbereich, inneres Becken hochgradig blutig durchtränkt.

Zeuge: Der Angeklagte tritt die Pferde mit den Füssen in den Bauch, er reißt sie beim Zaumzeug, und schlägt sie mit der Peitsche, wo er gerade hin trifft.

Angeklagter: Ich habe beim Reiten mit diesem Pferd einen Stock benützt – einen abgeschnittenen Besenstiel.

Zeugen-Aussagen von Nachbarn:

– Ich beobachte immer wieder, wie der Angeklagte versuchte, Pferde über Hindernisse zu peitschen.

– Da das Pferd immer vor der Hürde stehen blieb, verprügelte er das Pferd, wo auch immer er es traf.

– Vor der Hürde hat auch seine Frau mit der Peitsche nach dem Pferd geschlagen.

– Das Schauspiel, das sich bot, war ein fast alltägliches auf dem Reitplatz. Der Angeklagte muss sich sehr sicher gewesen sein, denn höhnisch lachend drohte er mir wiederholt mit der Faust.

– In letzter Konsequenz haben mich meine Kinder zu Anzeige bewogen, die die Misshandlungen nicht mehr ansehen konnten.

– Den fraglichen Vorfall habe ich nicht gesehen, denn wir haben aus Abscheu vor den täglichen Pferdeschindereien nicht mehr hinübergeschaut. Prügeln und Treten gegen Pferdebäuche waren an der Tagesordnung am Reitplatz.

– Der konsultierte Tierarzt bestätigte, dass das Pferd unter schwersten Schmerzen litt.

P.S.: Der damals Angeklagte ist bis heute in der Pferdeszene präsent.

„In meiner Kindheit und Jugend – in Markt St. Florian in den letzten Kriegstagen im elterlichen Hause geboren und dort aufgewachsen – war es die Einschätzung eines hohen Gefährdungspotentials, zu sagen… >>nur wenn die Russen hinter einem her sind < ; zu präsent waren noch über viele Jahre die Besatzungszonen, die Demarkationslinie und das desaströse Wirken mancher Besatzer auf Eigentum und Bevölkerung - die vielen Jahre bis 2020 haben den Eindruck erweckt, dass dieser Spruch ebenso blödsinnig wie überholt ist. Das letzte Mal hörte ich diese Worte aus dem Munde von Antal Graf Szechenyi beim gefürchteten Hügel am CAN Halbthurn: … dieses Hindernis fährt man nur, wenn… (siehe oben!).

„Wir haben es nicht nötig, unsere Pferde durch Nagelbretter vorsichtig zu machen“ so das Statement (Focus 34/1996) eines damals sehr bejubelten Vielseitigkeitsreiters, der auch Veterinär war. Unter der Überschrift „Draht und Nägel“ ist zu lesen, dass er, als Interview-Partner des Magazins, der Springreiter-Mannschaft eines Südamerikanischen Landes Tierquälerei vorwirft.

– „Dort habe ich beobachtet, dass Hindernisse verändert wurden: wo bei einem normalen Oxer die hintere Stange hängt, war ein Draht gespannt. Die Absicht: Die Pferde können den Draht nicht sehen und bleiben mit dem Bein hängen. Sie spüren einen Schmerz und merken, wie das Hindernis fällt. Beim nächsten Mal springen die Pferde dann etwas höher.“

– „Diese Mannschaft hat Bretter und Planken benutzt, die mit Tapezierer-Nägeln gespickt waren, diese Bretter hingen jeweils an der Vorderseite der obersten ersten Stange.“

Auf die Frage des Interviewers, warum nicht eingeschritten wurde:

– „Es ist ja nicht die Befugnis eines Reiters, einem anderen seine Trainingsmethoden zu verbieten.“

– „Wir hatten einfach Angst, dass die mit unseren Tieren etwas anstellen, die hätten dann ihre Wut vielleicht an unseren Pferden ausgelassen!“

– „Wer rechnet denn damit, dass sowas bei einer Olympiade passiert?“

Trotz dieser Vorwürfe durfte die, der Tierquälerei verdächtigte Mannschaft bei der Olympiade starten.

-------------------------------------------

Zivilcourage -Definitionen von Oxford Languages

Mut, den jemand beweist, indem er humane und demokratische Werte (z. B. Menschenwürde, Gerechtigkeit) ohne Rücksicht auf eventuelle Folgen in der Öffentlichkeit, gegenüber Obrigkeiten, Vorgesetzten o. Ä. vertritt.

Zivilcourage – Definition Wikipedia

Bei der Zivilcourage, wörtlich Bürgermut, handelt es sich um einen „Alltagsmut“, wie er nahezu täglich in verschiedenen Formen und Situationen jedem Menschen abverlangt wird.

Anmerkung des Verfassers Dr. Kaun: Schutz von Tieren, Förderung ihres Wohlbefindens und Verhinderung von Schmerz, Angst oder qualvollen Zuständen körperlicher, psychischer oder geistiger Natur erfolgt durch couragiertes Handeln eines jeden einzelnen Menschen.

-------------------------------------------

„Ja, sehen Sie, Zivilcourage….“sagte der alte Herr mit Betonung „ Zivilcourage ist ein Teil dessen, was in meinen Augen HALTUNG ausmacht – eine klare Lebensposition zu haben, mit sinnvollen Zielen, mit klaren, ethischen aber nicht starren Meinungen, Offenheit des Geistes und Wachheit für das Leid der Welt, ohne Weinerlichkeit oder Rührseligkeit. Mit HALTUNG wird man aber nicht zum Liebling aller, man wird nicht von Hinz und Kunz umarmt und geküsst, man wird nicht zu jedem „Event“ geladen und man muss nicht in jede Kamera winken.

Aber man wird anderwärtig reich belohnt – alle Tiere mögen Menschen mit Haltung und zeigen es – manche erkennbar freudig, manche zurückhaltend – aber nie ablehnend.

Ich erinnere mich - eine kleine Geschichte zum Abschluss unseres Abends - an eine Episode, die bis heute vor meinem Inneren Auge abläuft:

Ein, zur damaligen Zeit sehr bekannter, Turnierrichter hatte einmal das Pferd S. von Herrn W. zur Probe geritten, war mit dem Wallach ob seiner groben Hand überhaupt nicht zurecht gekommen, verpasste dem Pferde einige Insternburger und war dann – später - bei jeder möglichen Gelegenheit über das Pferd mit übelsten Verleumdungen hergezogen; als er noch aktiv im Sattel saß, war prinzipiell das gerittene Pferd an seinen Fehlern schuld. Anlässlich einer großen Meisterschaft befand sich der Wallach S. gerade unterwegs zum Abreitplatz, als der sehr bekannte Turnierrichter seinen Weg kreuzte, aus plötzlicher Verlegenheit mit den Worten „Ja da kommt mein Freund S.“ auf das Pferd zuging: schon beim ersten Wort erstarrte der Schimmel, begann zu steigen und schlug mit den Vorderextremitäten nach dem Manne!“

Illustration aus: [Janusz Piekalkiewicz: Pferd und Reiter im II. Weltkrieg, Südwest Verlag 1957

Nicht alle waren – und sind – immer freiwillig dabei!

-----------------------------------------------------------

Tief im Blicke der Tiere leuchtet ein Licht sanfter Traurigkeit, das mit solcher Liebe erfüllt, dass mein Herz sich als ein Hospiz auftut allem Leiden der Kreatur.

Francis Jammes (1868 – 1938)

-----------------------------------------------------------

Dokumente, Fotos, Grafiken und Literatur – Archiv & ex libris Dr. Kaun seit 1963

Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Als der Fahrsport laufen lernte

20.01.2024 / News

Die Zeitreise in die hippologische Vergangenheit Österreichs führt diesmal in die 60er- und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, als eine kleine Gruppe engagierter Enthusiasten dem heimischen Fahrsport neues Leben einhauchte.

Eine kalte, kraftlose Jännersonne sank hinter den Hügeln im Westen hinunter. Der alte Herr schaute dem Verschwinden des Lichts eine Weile zu und schloss dann mit energischer Geste die Fensterläden – er mochte Untergänge, auch die der Sonne nicht, sie bereiteten ihm Unbehagen und Wehmut. Mit einem Ruck drehte er sich um und schickte sich an, das Kaminfeuer zu bereiten – seine jungen Gäste hatten ihr Kommen angekündigt und er wollte aus seinem Archiv noch Fotografien vorbereiten – Pferdegeschichte und auch Geschichten um Pferde beim Fahren sollte heute das Thema sein.

Pünktlich erklang die Glocke – die junge Dame war als Avantgarde, als Vorhut des Besuches gekommen, trat ein, legte ab und wurde in die wohlig-warme Bibliothek geführt.

Der alte Herr eröffnete das Gespräch:

Kürzlich ist mir eine Plakatwand aufgefallen, auf der eine NGO, die sich um verwaiste Kinder kümmert, mit dem Foto eines kleinen Buben, ein Lamm am Arm, wirbt, dem die Worte

Du wirst Pat*in und ich werde Tierarzt

in den Mund gelegt werden. Jedes Mal, wenn ich an dieser Wand vorbeifahre, stößt mir der hier angeschlagene, fordernde Ton sauer auf. Hätte ich so mit meinen Eltern gesprochen, so wäre wohl die Antwort mit King Lear „Mend your speech, mein Sohn, Du hast Dich wohl im Ton vergriffen“ gekommen – zu Recht! Kann der Plakattext denn nicht lauten: Ich würde gerne Tierarzt werden, wenn Sie bitte meine Patenschaft übernähmen!“

Ich habe den Eindruck, dass der „Herzens- und Türöffner BITTE“ verschwunden ist – die Welt scheint nur noch aus Forderungen und Forderern und – nicht zu vergessen – ForderInnen zu besteht. Das Ärgernis beginnt bei mir, wenn Fernsehmoderatoren jedweden Geschlechts am Ende ihrer Sendung im Befehlston des Empathie-freien Imperativs „Machen Sie`s gut!!“ ins Mikrophon bellen und dabei auf ihren Schwindelzettel schauen.

„Sie haben recht, mit dem BITTE ist aber auch das DANKE abgekommen!“ gab die junge Dame zurück, als die Glocke neuerlich erklang und der junge Herr eintraf. Mit einem etwas spöttischen Lächeln trat er in den Raum. „Wird hier schon wieder die Welt beklagt oder gar verbessert und ….“ Indem er an das letzte Gespräch anknüpfte, fügte er Mephistos Worte hinzu „… ist auf der Erde ewig Euch nichts recht?“

„Scheitern, Probieren, Wehleidigkeit, hochgejubelte Startups, die nach drei Monaten Konkurs anmelden ist eine Grundeinstellung geworden – denken Sie doch, werte Gäste, jedes Pferd, das zu Beginn einer Dressur oder Springprüfung einen Fehler gemacht hat, würde sofort resignierend aufgeben; weiterzukämpfen – bei Pferden nennen wird diese Eigenschaft des zügig und zielstrebigen Vorwärtsstrebens SCHWUNG!“

Und indem er die Lichtbilder auf den Tisch blätterte, leitete der alte Herr zum gewünschten Thema des Abends über.

Zu Beginn des Wiederaufkommens von Fahren in der Freizeit – und später als geregelter Pferdesport, also Anfang bis Mitte der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, war die „Materialfrage“ dominierend – nur in wenigen guten Häusern hatten Fahrzeuge die Kriege, die Zeit und – allen Voran – die Besatzer unbeschädigt überstanden – Räder und Deichseln waren die Schwachpunkte, die so manche Ausfahrt oder so manche „forcierte Ausfahrt“ – also den Beginn von Marathonprüfungen - nicht überstanden haben. Als dann später Material keine Schwachstelle mehr darstellte, wurden die Begriffe „Radbruch“ oder „Deichselbruch“ zur Metapher für einen ungeplanten Halt bei einem gastlichen Hause.

Eine Entwicklung des begeisterten Ballonfahrers Oskar Radl, der eine Zeitlang im Fahrsport schnupperte, waren die „Segment-Räder“ – hier bei einem der ersten Tauglichkeitsprüfungen am Gespann von Helmut Schick aus Thürnthal. Die rasante Entwicklung im Wagenbau – Kühnle, Hoffmann, Schlagbauer – brachte es mit sich, dass diese Räder keinen Durchbruch schafften.

Der individuellen Intuition von „Hobby-Konstrukteuren“ waren keine Grenzen gesetzt – hier wurden „Baumabweiser“ aus Eisen auf ein an sich schon sehr martialisches Gefährt montiert, um das gefürchtete „Einfädeln“ zu vermeiden.

Radverstärkungen und „Turngeräte für Beifahrer“ wurden obligat.

Über Geschmack lässt sich streiten, nicht aber über Geschmäcker. Einer der weltbesten Fahrer seiner Zeit am Beginn seiner Fahrerlaufbahn – Johann Wolfmayer – „Onkel Hans“ – mit seinem damals noch ganz jungen Beifahrer Stefan Leibetseder, der im Jahre 2009 bei einem Kutschenunfall sein Leben verlor.

Mit dem Kladruber-Schimmel „Max“ im Gespann von Hans Wolfmayer zogen dann die ersten Repräsentanten dieser altösterreichischen Pferderasse aus den Kronländern nach Altenfelden, um dort mit den beiden weltberühmten Stuten „Susi“ und „Lenka“ (Gespann Wolfmayer) oder am Kladruberhof von Josef Leibetseder heimisch zu werden.

Essentieller Bestandteil seiner Fahrkurse: Dr. Rudolf Rautschka an der Doppel-Longe.

Ein Neubeginn, ein Anfang bedarf immer enthusiastischer und mitreißender Lehrer - „der Rautschka“, wie der Inhaber vieler akademischer Abschlüsse, unter anderem auch Doktor der Veterinärmedizin, in Kurzform genannt wurde, war ein Markenzeichen – gebildet, witzig, fünf Sprachen beherrschend und trinkfest – aber manchen auch ein Gräuel. Heute würde er vermutlich in die verachtete Kategorie „alter weißer Mann“ eingeordnet – dennoch, und dies Zungenspiel sei erlaubt –er war ein „alter weiser Mann“ mit enzyklopädischem Wissen über Pferde – seine zweibändige Dissertation zu Erlangung des „Doktorgrades der Philosophie“, die der Dipl. Ing. Mag. Mag. Dr. techn. Dr. med. vet. im Juni 1999 abschloss, umfasst nahezu 600 Seiten und trägt den Titel „Studien zum Pferd im Militärdienst“.

Im Rahmen von Fahrkursen konnte er, gelinde gesagt, sehr pointiert sein. Einer jungen Dame, die mit den Leinen nicht auf gutem Fuße stand, sagte er: „Gnädigste, Sie mögen ja mit Ihren Patschhändchen alles Mögliche und Angenehme bewirken – mit Pferden zu Fahren gehört nicht dazu!“

Mit manchen seiner Sprüche lebt er in seinen Schülern weiter:

„Geritten und gefahren wird bei jedem Wetter!“ oder „Ein Fahrer kann Vater und Mutter verlieren, aber nie die Leinen!“.

Peter Gartner war mit Zweispännern und Vierspännig vertreten – stets in tadelloser österreichisch – ungarischer Adjustierung – Füchse in ungarischer Anspannung waren sein Markenzeichen – meist war seine Frau als Lady Groom am Wagen – häufig aber auch, wie auf diesem Bilde – Harald Aigner (rechts hinten), der sich später zu einem der meisteingesetzten Parcoursbauer, Richter und Prüfer entwickelte. Mit seinen Töchtern und seinem Enkelsohn Philipp, der „Fahren“ bereits mit der Muttermilch einsog, verkörpert die Familie Aigner drei Generationen österreichischen Fahrsport.

Im Jahre 1981 fand eine Europameisterschaft für Vierspänner in der Schweizer Stadt Zug statt, Ing. Helmut Kolouch nahm mit Erfolg dort teil und gewann einen Preis für die Eleganz seines Gespannes – HRH Prince Philip war einer seiner Konkurrenten. Kolouch war eine prägende Gestalt im österreichischen Fahrsport, bis er dann die Leinen durch sein Cello ersetzte.

Eine Reihe von Persönlichkeiten begannen den Fahrsport zu prägen, Fahrer, die aber auch Fahren konnten und nicht nur materiell gut gestellt waren – was der ständige Vorwurf bei gewonnenen Präsentationen war. Diese Gespann-Kontrolle im Stehen vor den Richtern war vielen Fahrern ein Dorn im Auge und wurde später abgeschafft – was dem „Stil“ nicht gut tat.

Komm. Rat Sepp Michelfeit war mit seinen Füchsen in vorbildlicher Aufmachung immer eine Augenweide, aber auch ein sehr beherzter Fahrer. Als ich in einem Turnierbericht einmal schrieb „Sepp Michelfeit fuhr wie der Kutscher des Santa Fe- Express“ - nahm er mir das übel, obwohl es als Kompliment gedacht war. Als Zeichen der Würde des Gespann-Eigners fuhr er immer mit Aufhalteketten.

Immer an seiner Seite Freddy Steinacher, damals Kutscher im Stalle Michelfeit, heute gesuchter Fahrrichter.

Auf Sepp Michelfeit geht auch eine bemerkenswerte Episode, die „Turnier-Firmung“ zurück – also ein „Backenstreich“: Beim gefürchteten Viechtwanger Wassergraben blieb Michelfeits Gespann über einen längeren Zeitraum hängen, die Pferde wurden vom Fahrer mit sanfter Peitsche motiviert, wieder anzuziehen. In der Menschenmenge, die sich regelmäßig rundum dieses sensationsträchtige Hindernis versammelt hatte, befand sich auch ein Tiroler, der das Amt eines Fahrrichters anstrebte und vor versammelter Menge brüllte „Tierquäler“. Das Gespann wurde wieder flott, beendete den Marathonkurs und als ich mich eben anschickte, das nächste Hindernis aufzusuchen, kam mit hochrotem Kopf Sepp Michelfeit daher und rief, um sich blickend, „Wo ist der Ingo B.??“ – dieser trat etwas kleinlaut aus dem Gebüsch, folgte willig Michelfeits Aufforderung „Nimm die Brille ab!“ und empfing eine schallende Ohrfeige. „In meinem Hause wird keiner Fliege etwas zu Leide getan, mich schimpft keiner Tierquäler!“

Ewald Welde, der Grandseigneur, war mit seinen selbstgezüchteten Pferden immer eine Augenweide an Stil und Elegance – „Satchmo“ und „Richmond“ waren Kladruby-Cobs, also aus Kladruber-stuten und Cob-Hengsten hervorgegangen, die er zu Ehren des unvergesslichen Pferdemannes Podhaisky – Schimmel nannte. Eine Reihe von Vier- und Sechsspännern dieser Zucht taten Dienst in einigen Königshäusern. Ewald Welde verlor sein Leben bei einem Gespannunfall am heimatlichen Gschwendthof.

Albert Pointl, damals noch mit den Haflingern „Wiegand“ und „Willi“ lehrte so manchem Bockrichter das Fürchten. Für „Wiegand“ – hier rechts im Bild, bzw. als Vorauspferd im Tandem, hätte man wohl den Begriff „EI“ erfinden müssen – Equestrische Intelligenz – dieser Wallach, der bis in sein hohes Alter unzählige Jungspunde lehrte, was er, der Professor längst wusste, hatte sämtliche Dressuraufgaben- unter dem Sattel und an der Deichsel- fehlerfrei gespeichert und verhalf dergestalt so manchem oder mancher zu Turniermeriten.

Eine schillernde, stets lustige und gastfreundliche Gestalt in der frühen Turnierszene war der Burgenländer Rudolf Hicker – in pannonischer Aufmachung. Sein – nicht nur grammatikalisch - eigenwilliger Wahlspruch „ohne mir kein Turnier“ war Programm – vor seinem Zelt hing eine Liverpool-Kandare – als Halter für Papierrollen, deren widmungsgemäßer Gebrauch sich aus der Form ergab.

Gründungvorstand der Austrian Driving Society: v.l. Hans A. Krasensky, Ing. Wilfried Past (Schatzmeister), Ewald Welde (2. Präsident), Charly Iseli (IN MEMORIAM ACHENBACH), Ing. Peter Höppler, HR Dr. Heinrich Lehrner (Präsident), HR Dr. Georg Kugler, KR Sepp Michelfeit, Dr. Reinhard Kaun (Generalsekretär).

Als erkennbar wurde, dass die sportliche Seite die traditionell-kulturelle des „Fahrens mit Pferden“ verdrängen würde, wurde – nach dem Vorbild der British Driving Society – die „Österreichische Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der Gespannkultur“ (Austrian Driving Society) im Jahre 1985 gegründet. Zur Gründungs-Generalversammlung war auch Sir John Miller gekommen, Stallmeister im Dienste von HRH Queen Elisabeth II.

Die „Gesellschaft“ hatte in ihren Statuten einen numerus clausus von 50 Personen festgeschrieben, die jeweils unterschiedlichen Zugang zum Fahren und Pferden haben sollten: Geschirrmacher, Wagenbauer, Hufschmied, Fahrer, Journalismus, Turnierrichter, Züchter usw. Die Society veranstaltete Tagungen, Exkursionen und Concours d`elegance mit Paraden in Wien (Prater, Ringstraße, Rennbahn Freudenau) und Bad Ischl sowie die Villen- und Schlösserfahrt in Gmunden, anlässlich derer am Abend eine Lesung mit den berühmten Burg- Schauspielern Fred Liewehr und Erich Auer stattfand, die Altösterreichische Militärgeschichten vortrugen.

Personen, deren Leistung für den Fahrsport in Verbindung mit Fahrkultur besonders zu würdigen erschien, vergab die Austrian Driving Society einmal jährlich die „Goldene Peitsche“ – erster Preisträger im Jahre 1985 war der Schweizer Heiner Merck, letzter im Jahre 2000 der Österreicher Albert Pointl.

Um die Jahrtausendwende begann sich abzuzeichnen, dass das angestrebte Niveau im Sinne des Vereinsziels aus verschiedensten Gründen nicht mehr aufrechtzuhalten war, manche plädierten für eine Öffnung, also mögliche Mitgliedschaft für Jedermann, die Mehrheit aber entschied sich unter dem damaligen Präsidenten Peter Panuschka für eine Auflösung – nach 15 Jahren niveauvoller Tätigkeit sollte keine Inflation der Werte eintreten.

----------------------------------------------------------

Tradition und Neubelebung der österreichischen Fahrkultur samt deren Beziehung zur heimischen Pferdezucht

Erschienen in „Plattform“ – Zeitung der ÖH an der Universität für Bodenkultur Dezember 1985. Autor Dr. Reinhard Kaun

Das alte Österreich, insbesondere nach dem Wiener Kongress, war das Mekka des europäischen Fahrwesens, insoweit es Chic, Elegance und Noblesse sowohl bei herrschaftlichen Equipagen, als auch bei den sich nur zögernd durchsenden Selbstfahrern anbetraf. Nach Wien sah die damalige Welt, wenn man wissen wollte, was en vogue war.

Dabei steht der Purist verwundert vor zeitgenössischen Darstellungen jener Epoche – kreuzt wie Beckmesser Punkt um Punkt an, der nicht seinem System entspricht, ja, er kann die damalige Dominanz österreichischer Gespanne nicht erfassen – wie er die Schönheit eines Menschen in seinem Auge nie erfassen wird können. Sieht er doch eklatante Stilbrüche – ja aus der Sicht des Dogmatikers – krasse Fehler!

Aber wie in so vielen Belangen des täglichen und alltäglichen Lebens liegt der Reiz des Österreichertums in seinem klugen Ecclectizismus, gepaart mit Charme und gutem Geschmack. Und ich hoffe doch sehr, dass der geneigte Leser Ecclectiker* von Epigonen* zu unterscheiden weiß!?

Um eben in dieser reizvollen Kombination von kluger Auswahl und erlesenem Eigenstil liegt die Gracie, Leichtheit, Beschwingtheit bei voller Funktionalität der Anspannung und Gesellschaftsfuhrwerke im 19. und angehenden 20. Jahrhundert.

Wagenbauer und Stellmacher waren nicht bloße Techniker, sie waren Stilisten und Proportioneure, Geschirrmacher waren Künstler, die Schneider mehr als nur „Kleidermacher“. Und die Pferde? Ja, die Pferde waren elegant und chic, gracil, federnd, beschwingt vorwärtseilend mit „viel Musik von hinten“. Die Peitsche war Zierat für Kutscher und Fahrer, kaum je benötigt für treibende Hilfen.

Naturgemäß war Ungarns Einfluss bedeutend, doch auch Pferde aus Kladruby und Lipizza fanden geeignete Verwendung, doch hatte man sich dem Westen und Süden keineswegs verschlossen. Somit ist dem sehenden Auge der österreichische Fahrstil – nicht als Ausdruck der Leinentechnik, sondern in der Aufmachung – sehr wohl klar! Gut ist, was der Funktion und dem guten Geschmack entspricht! Man sage mir eine bessere Maxime! (Außerdem: Geschmacklose Menschen hat es immer gegeben und wird es immer geben, häufig werden sie Dogmatiker und schreiben „gelahrte“ Bücher!)

Das Schrumpfen Österreichs und zwei Weltkriege reduzierten das Gespannwesen im Wesentlichen auf militärische Fuhrparks, wie wohl auch in den Offizierskorps beider Kriege bedeutsame Ansätze zu sportlicher Fahrkultur erkennbar waren.

So wurde auch die Achenbachleine als „Leine 22“ (weil im Jahre 1922 ins Heer eingeführt) im Deutschen Militär der Nationalsozialistischen Zeit nach HDV verwendet. Nur mit dem Spiritus rector des Fahrsystems wollte man aus bekannten Gründen nichts mehr zu tun haben.

Die traurigen Zwischen- und Nachkriegszeiten bedeuteten den Verlust – aber nicht den Verfall – der Gespannkultur; Wägen wie Geschirre waren verkommen, zerstört, geplündert, umgebaut und somit verstümmelt.

Das Pferdematerial bestand weitgehend aus „Ausgemusterten“, da alles „Brauchbare“ rekrutiert worden war. Zogen doch 1,4 Millionen Pferde in den Ersten und 2,7 Millionen in den Zweiten Weltkrieg. Allein in Stalingrad kamen 52.000 Pferde um!

Nennenswerte Anfänge einer Neubelebung des Fahrwesen und sportlicher Gespannverwendung finden wir in Österreich erst Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Mühsam und schleppend ging der Aufbau vor sich, lag doch ein halbes Jahrhundert der Unterbrechung und des Substanzverlustes, wie der geistigen Verdurstung, dazwischen.

Offiziere, Fahrmeister, Mannschaftsgrade der Bespannten, Landstallmeister – kurz: Menschen, die lebende Urkunde sind, begannen mit Jungen, Begeisterten und Begüterten mit dem Neuaufbau. Zunächst galt es, gegen die irrige Anschauung anzukämpfen, dass fährt, wer zum „Reiten“ nicht mehr in der Lage sei – dies galt für Pferd und Mensch.

Als nächstes stellte sich die Materialfrage: Alte Wägen wurden aufgetrieben und zuschanden gefahren, Geschirre gingen massenhaft zu Bruche!

Da besann man sich, nun zwar westlich, aber nicht mehr politisch ausgerichtet, der Dogmen Herrn von Achenbachs, dessen Grundsätze ein gutes und logisches, vor allem aber pferdefreundliches Fahrsystem bilden.

Geschirrmacher und Wagenbauer erlebten eine Wiedergeburt, die Materialfrage war quo ad functionem gelöst.

Doch als Pendant des Achenbachstiles traten sofort die Anhänger des ungarischen Fahrstiles auf den Plan, und zur Erstarrung der Szene und zum Teil auch zum Verlust der Sitten machten beide aus ihrem Fahrstil eine Weltanschauung! Und wie wir weiland wissen, sind Fanatiker immer von Übel, ungeachtet dessen, was sie vertreten.

Gottlob aber verfügt unsere Republik noch immer über Männer und Frauen – besser: Damen und Herren – mit dem Wissen der „guten alten Zeit“. Diese sind nun im Begriff, zusammen mit jungen Richtern und orientierten Gesellschaften, traditions- und stilbewusste Vielfalt bei erhaltener Individualität zu fördern und zu festigen – als österreichischen Stil!

Die Nachfrage nach guten Gespannpferden wurde immer größer, es scheinen auch die letzten Traber und ausrangierten Reitpferde die Turnierscene endlich zu verlassen. Doch ermangelt es dem Fahrer hierzulande an einem adäquaten Angebot an Gespannen. Durch ihre größeren Populationen, aber auch, weil sie die Zeichen der Zeit früher erkannt hatten, zählen heute Ungarn, CSSR, Ostdeutschland und Holland zu den begehrtesten Lieferanten für heimische Gespannfahrer. Sie haben sich eben darauf eingestellt, „Passer“ und „Teams“ zu offerieren, während der inländische Pferdezüchter immer noch den solitären „Kracher“ züchten möchte.

Heuer gelang erstmals einem österreichisch gezogenen Warmblutgespann die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, wo es sich in der Weltspitze im ersten Drittel plazierte.

Gespannpferde müssen zu allervorderst in Gängen und Aufsatz zusammenpassen, Egalität in den Farben ist – von Braunen abgesehen, die immer farbgleich bespannt sein sollen – sekundär. Die Größendifferenz soll eine halbe Faust nicht überschreiten. Der Trend zu übergroßen „Bombern“ wurde – wie auch im Reitsport – als falsch anerkannt und verlassen.

Mittelrahmige, wendige Pferde mit solider Grund- und Reitausbildung, mit Biegung und Bascule, viel Ausdruck, gutem Aufsatz und „viel Musik von hinten“, wesensstark und mutig wie Militarypferde – Fahrsport ist Vielseitigkeitssport – das wünscht sich der Fahrer. Peitsche, Stimme und Leine sind seine Hilfen, kein Schenkel, keine Sporen!

Genügend Geschirrlage, starke Fundamente, anatomisch und psychisch klare Köpfe, Konditionsstärke, kadenzierte Gänge ohne übertriebene Aktion wären weitere Attribute eines Fahrpferdes.

Verlässt der Züchter die fehlerhafte Vorstellung, ein Fahrpferd („Wagerlpferd“) wäre in eine niedrige Kaste einzuordnen, ja, beginnt er mit Züchterfreunden Gespanne zusammenzustellen, so kann bald bei den Auktionen sehr belebend die Vorstellung junger Remonten im Geschirr erfolgen und so das geist- wie extremitätentötende Freispringen ablösen!?

In der Adjustierung von Fahrer und Beifahrer – gegebenenfalls auch von operettenhaft aufgeputzten Bockdamen – muss die Logik und der gute Geschmack zum Zuge kommen. Nicht jeder Pferdetyp passt in jedes Kummet, nicht jeder in die Siele. Die Wagonette war ein Gebrauchswagen in der herrschaftlichen Fuhrhalterei, mit der der Kutscher die böhmische Köchin abholte, wenn sie vom Verwandtenbesuch aus Budweis zurückkehrte. Dazu aber trug er Interimslivree. Wenn der Gutsherr am Dogcart zur Jagd fuhr, wäre der Frack äußerst unpassend gewesen.

Damit will ich sagen, dass es von der Funktionssicherheit abgesehen, der Gesamteindruck ist, der das Gespann prägt: nobel, graciös und elegant – dann ist es ein gutes österreichisches Gespann – unabhängig von Siele und Kummet!

„So möchte ich nach diesem bebilderten Ausflug in Anfänge und Entwicklungen des Fahrsports unseren heutigen Abend mit einem sehr klugen Satz beenden, den ich kürzlich in einem Gespräch des Archäologen Nicholas Conard mit den ZEIT-Redakteuren Salome Müller und Urs Willmann (Nr. 3,11.01.2024) fand:

„Unsere individuelle Kompetenz ist winzig, aber wir sind groß in unserem kulturellen Wissen.“

Dokumente, Fotos, Grafiken und Literatur – Archiv & ex libris Dr. Reinhard Kaun seit 1963

Pferdegeschichte(n) einst & jetzt: Der Donau-Alpen-Pokal 1984

13.01.2024 / News

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten, heißt es. In dieser neuen Reihe begeben wir uns mit Dr. Reinhard Kaun auf hippologische Zeitreise – diesmal zum bemerkenswerten Donau-Alpen-Pokal des Jahres 1984.

Eiskalter, schneidender Ostwind trieb den Schnee vor sich her, eine schmale fahle Mondsichel kündigte den Neumond an, als die schwere Glocke am Eingang anschlug. Der alte Herr, der Besuch erwartet hatte, begab sich spornstreichs zum Tor und ließ seine Gäste ein. „Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, ich muss gestehen, dass ich nach meiner Ankündigung, die Gespräche über kriminelle Aspekte in der Hippologie nach elf Abenden beenden zu wollen, erwartet – um nicht zu sagen, befürchtet hatte – Sie Beide nicht mehr zu sehen.“ Die junge Dame warf einen kurzen Blick auf ihren Begleiter, der nickte, und erwiderte: „Durch die Zeit, die wir im Gespräch mit Ihnen verbracht haben, ist unser Blick auf die Welt der Pferde ein anderer geworden. Zwar war anfangs, wie Sie richtig bemerkten, deren kriminelle Seite unser Hauptinteresse, aber nun haben wir beide, wie man in der Sprache von Raubtieren sagt, Blut geleckt – die Abende mit Ihnen machen einfach Freude und bereichern uns!“ Der alte Herr schmunzelte und gab zurück: „Ich bin froh, dass Sie an unseren Gesprächen Freude haben, im zeitgenössischen Sprachgebrauch scheint ja Freude abgekommen und dem allgegenwärtigen „Spaß“ gewichen zu sein – nur, Spaß und Freude sind eben so wenig dasselbe wie Klugheit und Schlauheit.“

„Sie hatten bei unserem letzten Besuch angedeutet, dass Sie bereits in jungen Jahren publizistisch tätig waren und auch Turnierberichte verfasst haben.“ begann der junge Herr das Thema zu wechseln. „Ja, ich habe Ende der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts meine ersten Berichte über pferdesportliche Ereignisse verfasst, zunächst überwiegend für die Pferdezeitschrift CHEVAL, deren Chefredakteur Niedrist mir viel rhetorischen und inhaltlichen Freiraum gelassen hat, später kamen regelmäßige Veröffentlichungen in der internationalen Fahrsportzeitschrift IN MEMORIAM ACHENBACH dazu, die unter ihren Schweizer Redakteuren Charly Iseli und Heide Keller dreisprachig und weltweit vertrieben wurde. Meine Berichte waren aufgebaut wie gute Opern- und Theaterkritiken – meist konstruktiv, oft auch bissig. Und sie wurden gelesen!

Charly Iseli (IN MEMORIAM ACHENBACH) im Gespräch mit Baron Drasche und dessen Frau beim Fahrderby in Ebreichsdorf

Sie hatten mich um eine Kostprobe gebeten!“

„Auch Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden…“

„Donau-Alpen-Poka“l und „Lancia Trophäe“ – Monte Maggiore/Rom 19.bis 23.10. 1984 – publiziert 1984 in CHEVAL – ein Bericht von Dr. Reinhard Kaun