Die Rettung der Lipizzaner aus Hostau, 2. Teil

28.04.2015 / Wissen

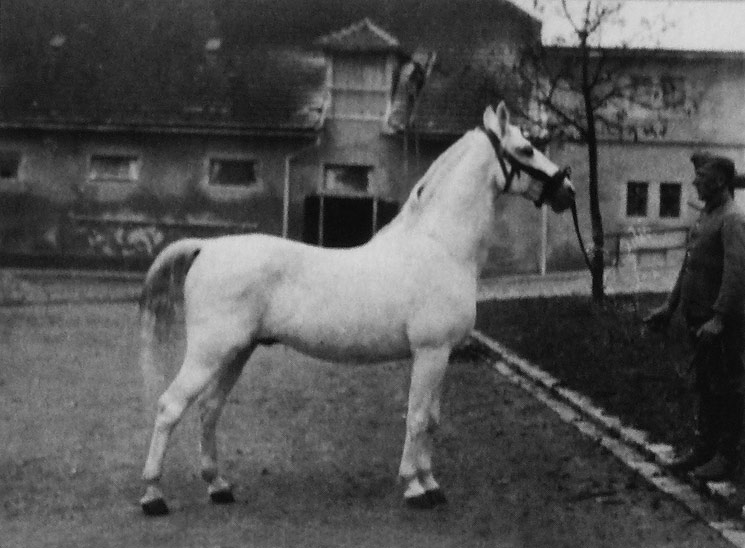

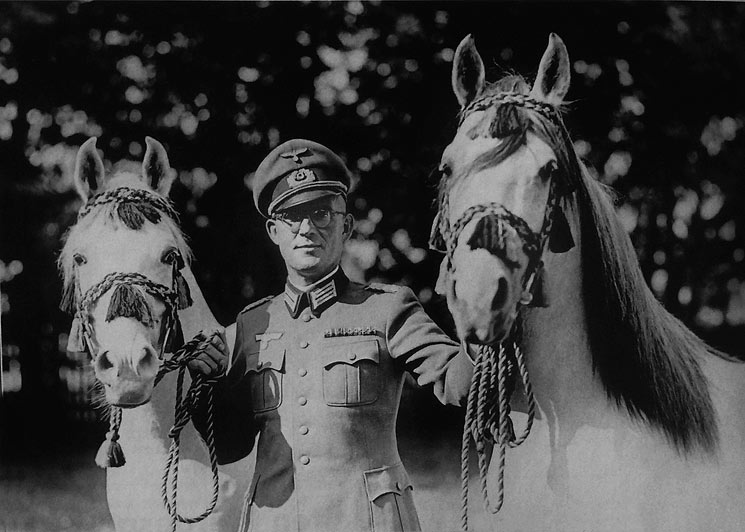

Am 28. April 1945 erfolgte die Übergabe des Gestüts Hostau an die Amerikaner. Rechts im Bild Gestütsleiter Oberstleutnant Rudofsky, daneben im Kampfanzug mit Stahlhelm der amerikanische Colonel Reed. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Hubert Rudofsky mit einem Lipizzaner-Gespann in Hostau: Als Gestütsleiter erprobte er die Zuchtpferde auch auf ihre Verwendbarkeit unter dem Sattel und vor dem Wagen. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Hier der Hengst Favory, Slavo II, geboren 1931, der bei der Übernahme des Gestüts durch die amerikanische Armee zum Bestand von Hostau gehörte. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz

![]() Der Kontakt zu den Amerikanern ist geknüpft, eine mögliche Rettung des Gestüts Hostau und der kostbaren Lipizzanerpferde damit in greifbare Nähe gerückt. Doch der winzige Hoffnungsschimmer wird durch die Anwesenheit eines hitlertreuen Offiziers zunichte gemacht...

Wettlauf mit der Zeit

Während Rudofsky, von Unsicherheit gequält, in diesen bangen Stunden des Wartens zu völliger Untätigkeit verurteilt ist, setzt Lessing seine ganze Energie und Überzeugungskraft ein, um Oberst Reed klarzulegen, daß der nächste Schritt zur Rettung des Gestüts nicht von Hostau selbst erfolgen kann, sondern von den Amerikanern gemacht werden muß. Als Pferdefachmann erkennt Reed die Richtigkeit von Lessings Argumenten, und wie wenig er sie auch vom strategischen Standpunkt aus begrüßen mag: Er muß sich der Tatsache beugen, daß das Gestüt unter den gegebenen Umständen nicht kurzfristig evakuiert werden kann. Auf seinen ursprünglichen Plan, sich die Hostauer Pferde sozusagen „zutreiben“ zu lassen, muß Reed demnach verzichten. Das bedeutet für ihn aber nicht zugleich einen Verzicht auf die Pferde selbst. Denn nach wie vor ist er entschlossen, sie in den Besitz – oder, milder formuliert – unter den Schutz – der amerikanischen Armee zu bringen.

Kein Wort mehr von Jalta

Es gilt also umzudenken, neu zu disponieren – und zwar wieder in großer Eile. Nach letzten Meldungen stehen die Russen bereits vor Pilsen und somit in bedrohlicher Nähe von Hostau. Wenn die Amerikaner ihnen zuvorkommen wollen, könne sie es nur tun, indem sie Hostau so bald wie möglich besetzen.

Jalta? Kein Wort mehr von Jalta. Jetzt nicht und auch später nicht. Denn in Reeds persönlichem Bericht über die „Rettung der Lipizzaner“ („The Rescue oft he Lipizzaners“) ist nirgends die Rede von einem Vertrag oder gar Vertragsbruch, und somit wird über die eigentliche Illegitimität seines Vorgehens weder Aufklärung noch Rechenschaft gegeben; vielmehr bewahrt Reed über diesen Punkt ebenso großzügiges wie diskretes Schweigen.

Nach einer kurzen Besprechung mit seinen Offizieren wendet Oberst Reed sich wieder an Lessing. „Ich mache Ihnen einen Vorschlag“, sagte er. „Ich gebe Ihnen Captain Stewart mit; der wird jetzt mit Ihnen zurück nach Hostau gehen und dort mit Oberstleutnant Rudofsky über etwaige Möglichkeiten verhandeln, ob sich nicht doch noch Wege finden lassen, die Pferde unter amerikanische Kontrolle zu bekommen.“

Was Reed hier diplomatisch und mit behutsamen Worten als „Möglichkeiten“ formuliert, „die Pferde unter amerikanische Kontrolle zu bekommen“, heißt im Klartext nichts anderes als Kapitulationsverhandlungen zu führen.

Demnach hat Reed sich bereits in dieser Stunde zu einer Besetzung von Hostau entschlossen. Lessing hat die erste Runde gewonnen – oder auch nur offene Türen eingelaufen? Sein dringender Appell an Reed, durch eine Besetzung des Gestüts jeder Gefährdung der Hostauer Pferde vorzubeugen, konnte seine Wirkung umso weniger verfehlen, als er damit den Wünschen und Absichten Reeds im Grunde entgegenkam, da Lessings Anliegen sich im wesentlichen mit Reeds Vorhaben deckte. Und nach Lessings Bestätigung der ersten Informationen über Anzahl und Qualität der Hostauer Pferde sowie seiner glaubhaften Versicherung, daß die Amerkaner bei Ihrer Ankunft in Hostau keine Gegenwehr zu erwarten hätten, betrachtet Reed die wichtigsten Punkte als geklärt. Einer Besetzung Hostaus steht damit eigentlich nichts mehr im Wege.

Lessings Mitteilung, es sei zwischen dem Quarter der Amerikaner und Hostau eine SS-Einheit stationiert, die höchstwahrscheinlich zum Kampf entschlossen sei und daher den Amerikanern bei ihrem Vormarsch entgegentreten würde, wird von Reed mit einer überlegenen Geste abgetan.

„Diese Tatsache konnte uns nicht eigentlich beunruhigen“, schreibt Reed später in seinem Bericht, „da wir planten, sie nach einem Tag der Kampfpause auf breiter Front anzugreifen und einfach zu überrennen.“ (Wörtlich: „That bothered us very little, as we planned a quiet day or so, then a great attack to overrun them.“)

Die Worte Reeds machen deutlich, wie gering er dieses Hindernis einschätzt. Andererseits lassen seine strategischen Überlegungen keinen Zweifel darüber offen, daß bereits vor Beginn von Captain Stewarts Verhandlung mit Rudofsky und dessen formeller Zustimmung zur Übergabe des Gestüts die Pläne zur Besetzung Hostaus konkrete Formen angenommen hatten. Dieser Umstand läßt Stewarts Mission als leere Formalität erscheinen. In Wirklichkeit ist sie weit mehr, nämlich eine äußerst heikle diplomatische Aufgabe, deren Erfolg für Reeds nächsten Schritt von größter Wichtigkeit ist.

Eine riskante Entscheidung

Wie sehr auch immer Reed mit der Zustimmung Rudofskys rechnen mag: Solange das entscheidende Wort nicht gesprochen ist, sind ihm die Hände gebunden. Bei aller Bereitschaft, an seinem Vorhaben festzuhalten, kann er es sich nicht leisten, die nötige Vorsicht außer acht zu lassen. Er braucht Rudofskys Einverständnis nicht nur zur Wahrung der Form, sondern vielleicht auch als Rückversicherung für die Durchführung seiner Pläne und als Garantie für ihr reibungsloses Gelingen.

Wenn Reed schon bereit ist, die vertragsmäßig festgelegte Sperrlinie zwischen dem zukünftigen Besatzungsgebiet der Russen und Amerikaner zu mißachten, dann soll es wenigstens mit dem geringsten Risiko für seine Truppen, gleichzeitig jedoch mit der größtmöglichen Aussicht auf Erfolg geschehen.

Die Besetzung des Gestüts durch die Amerikaner muß den Umständen entsprechend unter dem Titel einer friedlichen Befreiungsaktion laufen. Da sie aber gewissermaßen ein Schlag in den Rücken der verbündeten Russen ist, darf sie keinesfalls auch ein Schlag gegen Hostau werden. Und schon gar kein Fehlschlag!

Der Erfolg muß der Sache recht geben; nur dann kann der Zweck die Mittel heiligen.

Mit einem Geleitbrief von Reed treten Lessing und Stewart gemeinsam den Rückweg nach Hostau an.

Lessing: „Mittlerweile war es zehn Uhr geworden. Wir fuhren nun mit dem Jeep zu dem Forsthaus zurück; ich bestieg meinen Vollblüter; Captain Stewart setzte sich auf das Pferd meines Burschen, und der Bursche legte sich ins Heu und schlief.

Wir ritten in Richtung Hostau – im Dunkel der Nacht und auf einem Weg, der nicht nur dem Amerikaner, sondern auch mir selbst völlig unbekannt war. Das Gelände war schwierig; der Pfad führte bald bergauf, bald bergab. Captain Stewart, der keine Reitstiefel, sondern amerikanische Army-Boots, also geschnürte hohe Schuhe und seine normale Uniform trug, war dadurch zusätzlich behindert. Er ritt außerdem eine Art Western-Style, und bei einem besonders steilen Wegstück kam er aus dem Sattel und stürzte vorne über den Kopf des Pferdes. Zum Glück erlitt er keine Verletzung, und wir konnten den Ritt nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen.“

Für den Weg von Hostau zu dem Forsthaus im Grenzwald hat Lessing am Nachmittag anderthalb Stunden benötigt. Der Rückweg bei Nacht dauert fast doppelt so lang. Mitternacht geht vorüber, und noch immer ist Hostau nicht erreicht. Lessings Gefühle sind gemischt. Nach diesem endlos scheinenden Tag spürt er nun zum ersten Mal seine Müdigkeit, die Nachwirkung der durch stunden anhaltenden Spannung. Das Risiko, zwei Kampflinien zu durchschreiten, wird ihm erst jetzt voll bewußt. Er hat sich bei Reed für die Sicherheit und das Leben Captain Stewarts verbürgt. Wie viel ist diese Bürgschaft, wieviel ist sein eigenes Leben wert, wenn er nun unverhofft in die Hände eines Wachpostens läuft?

Gewiß: Da ist Reeds Schreiben. Der Geleitbrief – ein Stück Papier; weniger noch als ein Vertrag. Oder? Welchen realen Schutz kann er im Ernstfall bieten? Vor allem aber: Schutz vor wem? Vor dem Feind? Und Lessing, der Seite an Seite mit dem amerikanischen Captain reitet, muß sich nun selbst die Frage stellen: Wer ist der Feind? Und wer ist Freund?

Eine böse Überraschung

Der neue Tag hat angefangen; es ist der 27. April. Lessing steht seit mehr als 19 Stunden im pausenlosen Einsatz. Lessing: „Jetzt kommen wir in Hostau an – nachts, ungefähr um eins. Und als erstes gehe ich natürlich in meine Wohnung. Da läuft mir meine Frau entgegen, sie ist furchtbar aufgeregt und sagt: ,Du mußt sofort zu Oberstleutnant Rudofsky hinübergehen. – Hier geht alles drunter und drüber.’“

Und nach dieser ersten Hiobsbotschaft erfährt Lessing, was sich in der Zeit zwischen seinem Abritt und seiner Ankunft in Hostau ereignet hat. Fassungslos und ungläubig lauscht er dem Bericht.

Im ersten Moment fühlt er sich versucht, die Sache aufzugeben. Ist sie nicht aussichtslos? – Doch dieser Augenblick der Unsicherheit geht vorüber. Die drohende Resignation macht unvermittelt einer beinahe verbissenen und äußerst wütenden Kampfbereitschaft Platz. Lessings Müdigkeit ist wie weggeblasen; die frühere Tatkraft erwacht. Ohne ein weiteres Wort verläßt er seine Wohnung; läßt Captain Stewart bei seiner Frau zurück und eilt ins Schloß. Zu Rudofsky.

Lessing: „Und da kam ich also hinüber, und da sagte mir Oberstleutnant Rudofsky das gleiche: daß dieser General Schulze mit ein paar Offizieren und einem zusammengewürfelten Haufen aus Volkssturmmännern und Hitlerjungen kurz nach meinem Abritt hier in Hostau eingetroffen war. Der befand sich auf dem Rückzug vor den Russen und hatte sich bei uns einquartiert und wollte nun also hier weiterkämpfen und Hostau verteidigen.“ Verteidigen? – Gegen wen? Gegen eine Übermacht, die jeden Kampf und Widerstand nicht nur sinnlos, sondern selbstmörderisch erscheinen läßt!?

Nach Lessings Überzeugung gibt es nichts – nicht ein einziges vertretbares Argument –, womit sich die Einstellung General Schulzes bei der augenblicklichen Lage Hostaus und dem allgemeinen Stand der Dinge rechtfertigen ließe. An der Situation des Gestüts, vor allem an seiner Gefährdung durch einen Angriff oder Beschuß seitens feindlicher Einheiten hat sich während der zehn Stunden seiner Abwesenheit nichts geändert. Darum weigert sich Lessing, die Tatsache zu akzeptieren, daß nun mit einem Mal alles anders laufen soll als vorher geplant.

Aus welchem vernünftigen Grund soll es plötzlich keine Verhandlungen über das Schicksal der Pferde geben? Ist er nicht von Oberstleutnant Rudofsky persönlich dazu beauftragt und losgeschickt worden, um gerade in dieser Sache Kontakt mit dem Briefschreiber Oberst H. aufzunehmen? Sollte er nicht Vorschläge über eine Evakuierung nach ihren konkreten Möglichkeiten und ihrer Durchführbarkeit überprüfen oder zumindest besprechen?

War nicht Oberstleutnant Rudofsky noch vor zehn Stunden wenigstens prinzipiell bereit gewesen, einer Evakuierung der Pferde zuzustimmen, vorausgesetzt, daß die Probleme des Personals und der Sicherheit gelöst und ausreichende Transportmittel für Mutterstuten, Fohlen und Hengste bereitgestellt werden konnten?

Jetzt wurden solche Möglichkeiten geboten. Durch die Amerikaner. Was sollte daher ausgerechnet jetzt das strenge Verbot jener Kontaktaufnahme in dieser Richtung? Früher oder später würde man doch sowieso gezwungen sein, sich mit den ehemaligen „Feinden“ zu arrangieren. Vielleicht in den nächsten Tagen schon! Warum also nicht sofort und solange es einer guten Sache wirklich dienen und nützen konnte?

Hatten es die Verantwortlichen denn darauf angelegt, bewußt an der Wirklichkeit vorbeizusehen?

War alles umsonst?

Die Pferde von Hostau waren in Gefahr, und die Abwendung dieser Gefahr lag in greifbarer Nähe. Wenn man jetzt die Hilfe und das Angebot der Amerikaner annahm, die Pferde vorläufig unter ihren Schutz zu stellen und dadurch vor einem unmittelbaren Zugriff durch die Russen zu schützen, konnten in aller Ruhe die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, das Gestüt über die bayrische Grenze und damit endgültig aus der augenblicklichen Gefahrenzone zu schaffen.

Sollte also alles umsonst gewesen sein: alle Bemühungen Lessings; das Risiko einer zweimaligen Überquerung zweier feindlicher Linien; seine Überredungsversuche im Lager der Amerikaner und schließlich sogar die Bereitschaft Reeds, entgegen seiner eigentlichen Absicht – vielleicht sogar sein besseres Wissen und Gewissen, in verbotenes Gebiet vorzudringen und das Gestüt Hostau zu besezten? – Umsonst?

Alles umsonst, nur weil ein plötzlich aufgetauchter, deutscher Abschnittskommandant, der jetzt zufällig in Hostau das Kommando führt, an der fixen Idee festhält, das Gestüt zu verteidigen, statt es auf die einuig mögliche Art zu retten?

Zu dieser bedrückenden Erkenntnis kommt noch eine weitere – völlig unerwartete – Enttäuschung. Denn Lessing, der im Stillen auf die volle Unterstützung Rudofskys gebaut hat, erhält von dieser Seite keinerlei Ermutigung und wartet vergebens auf die erhoffte Zustimmung.

Rudofsky hat Lessings Bericht von seinem Treffen mit Oberst Reed schweigend angehört. Ob dieses Schweigen Mißbilligung und einen unausgesprochenen Vorwurf ausdrückt, ist eine Frage, die Lessing sich selbst beantworten muß.

Angesichts der geänderten Lage in Hostau weist Rudofsky jede Debatte über eine Kapitulation zurück. Er kann gar nicht anders. Vom militärischen und disziplinären Standpunkt aus hat Lessing sich durch sein eigenmächtiges Handeln ins Unrecht gesetzt. Als sein Vorgesetzter fühlt Rudofsky sich für die Handlungen und damit auch für die Unbotmäßigkeit Lessings mitverantwortlich. Und er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen – egal, in welcher Form. Doch darüberhinaus dieses Vorgehen aktiv zu unterstützen – entgegen aller ausdrücklichen Befehle – dazu sieht sich Rudofsky außerstande. Ein solches Verhalten ließe sich weder mit seiner Auffassung von Disziplin, Gehorsam und Soldatenwürde, noch mit seinen allgemeinen Ehrbegriffen vereinbaren.

Darum unternimmt Rudofsky um der Sache willen zwar nichts, was Lessings Initiativen erschweren oder gar verhindern könnte, aber er tritt persönlich zurück und distanziert sich von den Aktivitäten der nächsten Stunden.

Da er nicht Englisch spricht, erscheint ihm auch eine direkte Verhandlung mit Captain Stewart wenig sinnvoll, zumal es ja General Schulze ist, der dabei das letzte Wort haben würde. So bleibt also am Ende des nächtlichen Gespräches zwischen Rudofsky und Lessing alles offen und im Ungewissen.

Begegnung mit dem General

Lessing: „Was blieb mir also übrig? Ich ging wieder in meine Wohnung zurück. Dort saß noch immer der Captain Stewart und wartete. Und nun tranken wir erst mal Kafee und aßen eine Kleinigkeit, und dann erklärte ich ihm, was los war und daß wir jetzt fürs erste überhaupt noch nicht verhandeln könnten.

Danach ging ich und meldete mich bei General Schulze. Doch der ließ mich gar nicht zu Wort kommen, sondern brüllte mich an und schrie, was uns eigentlich einfiele; und wie wir dazu kämen, einfach – mir nichts, dir nichts – Kapitulationsverhandlungen mit den Amerikanern aufzunehmen. Und dann wurde ich von ihm so richtig heruntergeputzt. Es fehlte nur, daß er gesagt hätte: ,Ich laß’ sie aufhängen!’ Doch, ehrlich gestanden, mir war in diesem Moment alles egal. Denn ich war da plötzlich so wütend geworden, daß ich nur noch den Wunsch hatte, mir richtig Luft zu machen und dem Schulze meine Meinung zu sagen. Und ich sagte ihm dan auch ganz klipp und klar, was ich dachte.

,Also wissen Sie’, sagte ich, ,Disziplin, Gehorsam – alles in Ordnung und in Ehren. Aber wir sind in erster Linie dazu da, um die Pferde zu erhalten. Und es ist daher unsere erste Pflicht, alles zu tun, um sie zu retten. – uns geht es nicht darum, hier am 27. oder 28. April den Krieg zu gewinnen. Das hätten wir vor vier Jahren tun müssen. Jetzt ist es zu spät...’“

Danach herrscht minutenlanges Schweigen. In Lessing steigt die Befürchtung auf, daß er mit seinen Worten dem aufgebrachten Schulze das letzte Öl ins Feuer seiner Wut gegossen hat; daß der General nun seine Drohung wahrmachen könnte, ihn an die Wand zu stellen und erschießen zu lassen. Doch es ist nur ein flüchtiger Gedanke; denn was Lessing jetzt vor allem empfindet, ist Erleichterung, Befriedigung und eine tiefe innere Ruhe. Endlich hat er ausgesprochen – ohne Rücksicht auf die Folgen – was ihm seit langem auf der Seele brannte. Natürlich muß er nun mit einem neuen Zornesausbruch Schulzes rechnen; und er macht sich im Stillen auf Schlimmes gefaßt.

Doch er hat sich geirrt. Als Schulze wieder das Wort ergreift, spricht er mit ruhiger und völlig veränderter Stimme. „Na ja“, sagt er einlenkend und mit einem Anflug von Resignation. „Vielleicht haben Sie Recht. – Ich kann diese Sache aber nicht entscheiden. Das kann nur der Korpskommandeur. Sehen Sie zu, daß Sie zu ihm kommen und tragen Sie ihm die Sache vor.“

Lessing: „Nun trat aber ein ganz neues Problem auf: Ich hatte in der Nacht, als ich mit dem amerikanischen Captain abgeritten war, dem Oberst Reed versprochen, daß Stewart spätestens bis zum nächsten Mittag um zwölf Uhr wieder zurückkommen würde. Wenn nicht, dann sollten Repressalien gegen uns eingeleitet werden.

Also bürgte ich sozusagen für den Hauptmann Stewart. Und nun sagte aber General Schulze: „Den Stewart lasse ich hier nicht wieder weg. Der bleibt!“ Wir haben schließlich – nach langem Hin und Her – erreicht, daß im Austausch für Captain Stewart, also gewissermaßen als Geisel, unser Stabsveterinär Kroll zu den Amerikanern hinüberreiten durfte.“

Ein neuer Versuch

Die nächsten Ereignisse muten wie eine Rückblende der Begebenheiten des Vortages an: Kroll reitet, von einem Stallburschen zu Pferd begleiten, denselben Weg, den Dr. Lessing am Tag vorher genommen hat. Wie Lessing kommt er zu dem Forsthaus im Wald, bringt die beiden Pferde in der Scheune unter, beauftragt seinen Begleiter, an Ort und Stelle zu bleiben und hier auf seine Rückkehr zu warten. Dann setzt er den Weg zu Fuß fort. Und diesmal ist kein Waldhüter dabei, der den Pfadfinder spielt und zugleich eine Art Geleitschutz bildet.

Stabsveterinär Dr. Wolfgang Kroll wird von Lessing rückschauend in einer Art freundschaftlicher Bewunderung als „schneidiger Hund“ charakterisiert; als ein Mann mit Neigung zu Abenteuer und Draufgängertum; als „prima Kerl, aber dabei immer ein bißchen Phantast“. Dieser Mann versucht nun, auf sich allein gestellt, aber mit der ihm eigenen Zuversicht, seinen Weg durch die Linien und zu den Amerikanern zu finden. Und er findet ihn tatsächlich.

Genau gesagt, läuft er einem amerikanischen Posten in die Hände – einer Gruppe von Soldaten, die hier im Wald Wache halten, vielleicht sogar mit dem Auftrag, die Rückkehr Captain Stewarts abzuwarten. Jedenfalls sind sie durch nichts auf Krolls Erscheinen vorbereitet. Er wird angehalten und durchläuft nun – wie Lessing am Tag zuvor – das „Hands-up-Zeremoniell“. Damit hat er gerechnet. Er ist auf Fragen gefaßt, auf ein Verhör. Keinesfalls jedoch auf die tatsächliche Reaktion der amerikanischen Soldaten und vor allem nicht auf ihre nächsten Worte: „Let’s kill him. He is SS!“ („Bringen wir ihn um. Er ist ein SS-Mann!“) Zu seinem eigenen Glück ist Kroll jedoch nicht der Typ, dem in einer solchen Situation die Knie schwanken oder der Mut versagt. Wie Lessing beherrscht auch er die englsiche Sprache und versteht es, die Amerikaner von ihrem Irrtum hinsichtlich seiner Person sowie von der Wichtigkeit seiner Mission zu überzeugen.

Wenig später wird er vor Reed gebracht, der sich nach Krolls Mitteilung über die veränderte Lage in Hostau mit dem angebotenen Geiselaustausch einverstanden erklärt. Stabsveterinär Kroll tritt damit seine freiwillige Gefangenschaft bei den Amerikanern an.

Lessing, der – von der spotanen Hilfsbereitschaft Krolls abgesehen – auf allen Seite nur Schwierigkeiten und Hindernisse sieht, die sich der raschen Durchführung seiner Pläne entgegenstellen, versucht, bei aller gebotenen Eile wenigstens nicht blindlings zu handeln. Aber er handelt so entschlossen und rasch wie möglich.

Mit einer Beiwagenmaschine fährt er nach Kladrau, um sich dort unverzüglich mit dem zuständigen General in Verbindung zu setzen, von dessen Entscheidung das Schicksal Hostaus und damit zugleich die Rettung der Lipizzanerzucht für den Westen abhängt. Sollte nämlich auch dieser General seine Zustimmung zur Übergabe des Gestüts verweigern, kommen praktisch nur zwei Möglichkeiten in Frage: Entweder würden die Amerikaner auf ihr Vorhaben verzichten und die Pferde den Russen überlassen oder – was wegen der Internierung Stewarts wahrscheinlicher ist – sie würden zu den angedrohten Repressalien greifen, Stewarts Befreiung erzwingen und Hostau mit Gewalt bestzen. Allein im Hinblick auf die dabei gefährdeten Menschen und Tiere muß alles versucht werden, um eine solche Gefahr abzuwenden und die friedliche und kampflose Übergabe des Gestüts möglich zu machen.

Das entscheidende Gespräch

Lessing: „Nun kam ich also nach Kladrau, fuhr zum Schloß des Fürsten Windischgrätz und ersuchte um eine Vorsprache beim Korpskommandeur. Daraufhin wurde ich zu seinem ersten Generalstabsoffizier geführt, einem Oberstleutnant Trost. Der ließ sich die ganze Sache schildern, zeigte sich dabei aber sehr vernünftig und verständnisvoll und brachte mich kurzerhand zu dem General.“

Zum dritten Mal innerhalb weniger Stunden mußte Lessing sein Anliegen vorbringen und den Fall darlegen. Der General, der sich Lessings Ausführungen ebenfalls in Ruhe anhört, zeigt zwar am Ende ein gewisses Maß an Entrüstung und Strenge, doch scheint eher eine formelle Pflichtschuldigkeit als tief empfundene Empörung aus seinen Worten zu klingen, mit denen er Lessing schließlich zur Rede stellt: „Also hören Sie einmal: Sie können doch hier nicht einfach auf eigene Faust Verbindung mit den Amerikanern aufnehmen und Kapitulationsverhandlungen anfangen! Wo kommen wir denn hin, wenn das Schule macht!? Der Krieg ist schließlich noch nicht verloren.“

„Wirklich nicht?“ kontert Lessing; und halb wütend, halb spöttisch, zitiert er: „Berlin bleibt deutsch; Wien wird wieder deutsch. – Das haben wir ja erst vor kurzem im Radio sagen hören. Aber – können Sie das glauben? Ich nicht: Auf solche schönen Sprüche bin ich jetzt vierzehn Jahre hereingefallen. Mir langt’s allmählich. – Was wir hier tun, ist doch Wahnsinn! Sollen wir diesen Wahnsinn noch weiter treiben und jetzt zum Schluß auchnoch all das kaputt machen, was bisher heil und ganz geblieben ist?“

Lessing schweigt. Einen Augenblick lang stehen die beiden Männer einander stumm gegenüber. Dann wendet sich der General ab, geht an seinen Schreibtisch und läßt sich in den Sessel fallen – schwer, als wäre er plötzlich sehr müde. „Also gut“, ist alles, was er sagt. „Machen Sie, was Sie sollen.“ Und als Lessing sich nicht vom Fleck bewegt: „Nun, worauf warten Sie? Was wollen Sie noch mehr?“ – „Ich will jetzt etwas Konkretes unternehmen“, antwortete Lessing, „und dazu brauche ich einen Befehl.“ Der General macht eine unbestimmte Geste mit der Hand – ob zustimmend, ob ablehnend, läßt sich nicht deuten. „Ich kann ihnen keinen schriftlichen Befehl geben“, sagte er nach kurzem Überlegen. „Das ist Sache von General Schulze. Schließlich ist er der zuständige Abschnittskommandant; wir wollen ihn also nicht übergehen. – Aber ich werde ihn telefonisch benachrichtigen lassen. Schicken Sie den amerikanischen Captain zurück zu Oberst Reed und lassen Sie ihm sagen, er soll in Gottes Namen kommen und das Gestüt besetzen. Wir werden nicht schießen.“

Lessing: „Damit war ich entlassen. Ich ging hinaus, und dort gab mir Oberstleutnant Trost einen Brief an unseren Abschnittskommandanten. Ich nahm das Schreiben, und nun fuhr ich wieder nach Hostau zurück.“

Lessing: „In Hostau angekommen, berichtete ich General Schulze unter Vorlage dieses Briefes von den Gesprächen in Kladrau. Und er war wohl in der Zwischenzeit telefonisch verständigt worden, daß ich den Captain Stewart zurückbringen konnte und daß nicht geschossen werden sollte, wenn die Amerikaner kämen. Jedenfalls stellte General Schulze mir ohne weitere Umständen den gewünschten Geleitbrief auf.“

Lessing: „Nachdem ich die Genehmigung erhalten hatte, Captain Stewart zurückzubringen, setzte ich mich wieder auf das Motorrad, Stewart kletterte in den Beiwagen, und dann fuhren wir in Richtung Plöß, zu dem Forsthaus im Wald.

Um Captain Stewart vor möglichen Belästigungen zu schützen, hatten wir ihm eine deutsche Feldmütze gegeben und ihm über die amerikanische Uniform eine deutsche Zeltbahn gehängt. In dieser Tarnung fuhr er nun praktisch als deutscher Soldat mit mir. Unterwegs hatten wir auch keine Schwierigkeiten und kamen daher ohne Aufenthalt zu dem Forsthaus.“

Doch hier erweist sich die dürftige Tarnung des Amerikaners als unzulänglich. Stewart ist eben dabei, aus dem Beiwagen zu steigen, da treten hinter dem Forsthaus vier bewaffnete Männer hervor. Lessing: „Ich kannte sie. Es waren Leute aus Hostau; Volkssturmmänner. Sie wurden von dem Ortsapotheker angeführt, einem Herrn Just – Ortsgruppenleiter der NSDA und ein überzeugter, beinahe schon fanatischer Nazi. Der nahm uns beide also jetzt in Empfang und wollte uns auf der Stelle erschießen.

Na, da habe ich dem auch noch meine Meinung gesagt. Und dazu zeigte ich ihm das Schreiben von General Schulze und sagte: ,Sehen Sie, lieber Freund, ich habe hier ein Beglaubigungsschreiben; ich bin offizieller Parlamentär. Also stecken Sie Ihre Waffen wieder weg, und lassen Sie uns in Ruhe.’

,Das war ja der zweite 20. Juli’ rief er und noch mehr in dieser Art. Aber ich beachtete ihn nicht weiter, sondern verabschiedete mich jetzt von Captain Stewart. Ich legte ihm ans Herz, unseren Dr. Kroll nicht zu vergessen und dafür zu sorgen, daßer so schnell wie möglich hierher zurückgebracht würde.“

Stewart geht. Auch die Volkssturmmänner ziehen sich zurück. Krolls Pferdehalter ist mit dem Motorrad nach Hostau abgefahren. Lessing bleibt allein. Er setzt sich in die Scheune und wartet auf Kroll.

Lessing: „Nach zwei Stunden dachte ich: Jetzt müßte er eigentlich längst hier sein. Denn die Entfernung bis zu Reeds Quartier betrug meiner Schätzung nach nicht viel mehr als 15 km.“ Um ie Wartezeit wenigstens in irgend einer Weise sinnvoll zu nütze, versucht Lessing zu schlafen. Er ist seit mehr als dreißig Stunden auf den Beinen. Doch bei aller Übermüdung findet er jetzt keine Ruhe. Er ist nervös; seine Aufmerksamkeit ist angespannt; in der Dunkelheit und Einsamkeit der Nacht lauscht er auf jedes Geräusch. Auf herannahende Schritte. Auf die Rückkehr von Kroll. Aber die Stunden vergehen, und Kroll kommt nicht.

Auch auf Seiten der Amerikaner sind die nötigen Maßnahmen für das Vorhaben des nächsten Tages getroffen worden. Reed: „Von der 41. Abteilung war bereits eine kleine Kampfgruppe für diese Aktion gebildet worden – die A-Kompanie, Teile der C-Kompanie, ein Panzerzug der F-Kompanie und ein Sturmgeschützzug der F-Kompanie. Das Kommando führte Major Robert P. Andrews, sein Stellvertreter war Captain Stewart. Bei Tagesanbruch eröffneten alle Einheiten entlang der Front das Feuergefecht; die Kampfgruppe Andrews brach durch...“ Die amerikanischen Verbände bewegen sich gegen Hostau. Die eigentliche Aufgabe, das Gestüt zu besetzen, fällt Leutnant William D. Quinlivan zu, der mit 28 Soldaten und einer Einheit von leichten Panzern am Morgen des 28. April, gegen zehn Uhr Vormittag, vom Hauptquartier der Amerikaner aufbricht.

Zu dieser Zeit hat Lessing sein Warten auf Kroll bereits aufgegeben. Lessing: „Ich konnte nicht länger in dem Forsthaus bleiben. Ich mußte nach Hostau zurück und dort Nachricht geben. Also habe ich das eine Pferd gesattelt; das andere ließ ich in der Scheune – für den Fall, daß Kroll doch noch auftauchte. Dann bin ich losgeritten.

Die Rettung naht

Und da kam ich durch Heiligenkreuz, wo ein Baron Kotz von Dobirsch wohnte, bei dem ich mehrmals Pferde behandelt hatte und mit dem ich auch persönlich befreundet war. Wie ich nun dort bei ihm über den Hof reite, sieht mich der Baron und ruft von seinem Balkon herunter: ,Lessing! – Wo kommen Sie denn her?’

Ich gab ihm kurz Bescheid und sagte, daß vielleicht schon in den nächsten Stunden die Amerikaner kommen würden und daß ich so schnell wie möglich nach Hostau zurückkehren müßte. Doch er wollte mich nicht weiterreiten lassen, sondern betand darauf, daß ich zu ihm ins Haus kam. „Sie sind ja total erschöpft“, sagte er, „Jetzt ruhen Sie sich erst einmal eine Viertelstunde aus und essen Sie einen Happen.“

Also hab ich mich dort an den Tisch gesetzt und Erbsensuppe gegessen, und kaum war ich damit fertig, da läutete das Telefon, und ein Verwalter des Barons rief von einem seiner Güter an und sagte, bei ihnen führen gerade 20 amerikanische Panzer durch das Dorf. Da spürte ich mit einem Mal keine Müdigkeit mehr. Ich bin hinuntergerannt, aufs Pferd gesprungen und nach Hostau geritten.“

Lessing trifft gerade rechtzeitig in Hostau ein, um Zeuge der etwas überstürzten Abreise General Schulzes zu werden. Lessing: „Ich sah schon von weitem, wie da all die aufgeregten Volkssturmmänner und die Hitlerjungen Schulzes herumliefen. Und er selbst war gerade dabei, seine Koffer eigenhändig in den Mercedes zu tragen. Dann stieg er ein und war weg. Inzwischen hatte Oberstleutnant Rudofsky veranlaßt, daß weiße Fahnen aufgezogen wurden. Und nun warteten wir eigentlich nur noch auf die Ankunft der Amerikaner.“

Quinlivan: „Wir fuhren langsam, denn wir wollten vermeiden, in einen Hinterhalt zu geraten. Wir hatten ja keine Ahnung, was uns tatsächlich in dieser Gegend erwartet. Nacheinander kamen wir durch zwei oder drei Städtchen; es gab nirgends Widerstand; kein einziger Schuß wurde auf uns abgefeuert.

Schließlich erreichten wir den Kamm einer Hügelkette, und nun konnten wir von einer Lichtung aus direkt auf Hostau hinunterschauen – ein kleines Dorf in einer reizvollen Hügellandschaft. Wir sahen – etwa eine Meile von dem Dorf entfernt – die Ställe und die umliegenden Weiden; wir sahen einen deutschen Armeezug, der mit Pferdewagen gerade von Hostau in die entgegengesetzte Richtung abfuhr. – Aber noch immer wußten wir nicht genau, was wir zu erwarten hatten. Darum gab ich dem Anführer der Panzereinheit den Befehl, einige Salven über das Dorf hinweg zu feuern.“

Rudofsky: „Und wie die Panzer dort über dem Hügel auftauchten, haben sie üer Hostau gefeuert; vielleicht sollte es ein Warnschuß sein. Vielleicht wollten sich die Amerikaner auch nur vergewissern, ob tatsächlich keine Gegenwehr erfolgen würde.

Es wurden bei dieser Gelegenheit einige Häuser auf dem Gegenhang hinter Hostau beschädigt, und es gab ein paar Verwundete und Tote. Aber das Feuer wurde nicht erwidert, und so blieben dies die einzigen und letzten Schüsse, die bei der Besetzung Hostaus fielen. – Für uns war damit der Krieg zu Ende.“

Rudofsky: „Sie sind nicht über die normale Straße gekommen, sondern über einen Feldweg, der von Heiligenkreuz zu uns nach Hostau heraufführte. Auf diesem Weg sind wir ihnen dann auch entgegengegangen. Ich habe zwei Leintüchter gespendet. Eines wurde auf dem Turm gehißt; das andere haben wir gehalten. Wir hatten es zwischen uns ausgespannt und trugen es gemeinsam – Dr. Lessing und ich. Und so gingen wir den amerikanischen Panzern entgegen. Brigitte Peter

KommentareBevor Sie selbst Beiträge posten können, müssen Sie sich anmelden...Weitere Artikel zu diesem Thema:27.04.2015 - Die Rettung der Lipizzaner aus Hostau, Teil 1

Die Rettung der Lipizzaner aus Hostau, Teil 1

27.04.2015 / Wissen

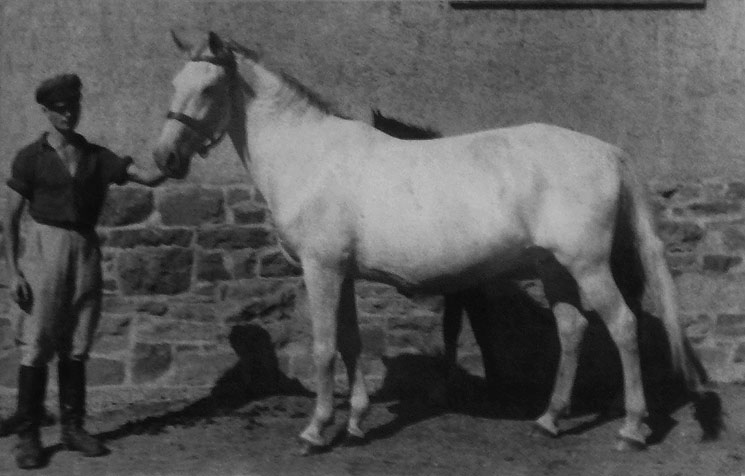

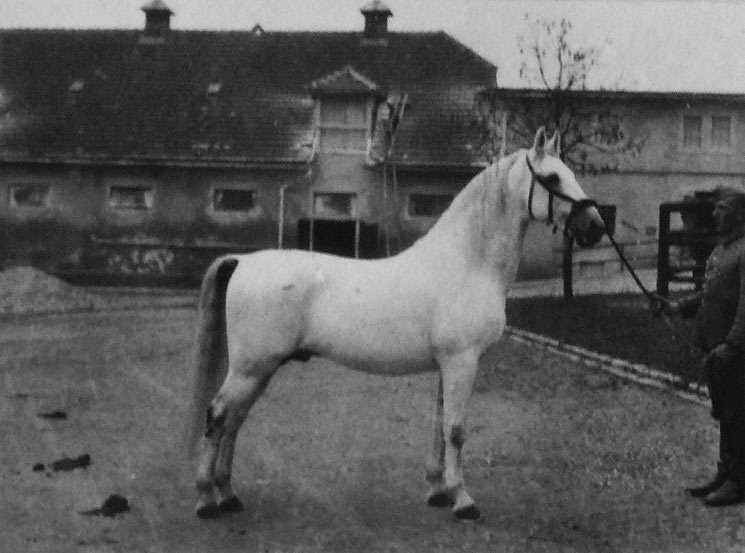

Hostau 1944: Stabsveterinär Dr. Rudolf Lessing im Gespräch mit Gestütsleiter Oberstleutnant Hubert Rudofsky – beide sollten zu Schlüsselfiguren bei der Rettung der Lipizzaner durch die amerikanische Armee werden. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Oberstleutnant Rudofsky mit den Araberhengsten Lotnik ox und Miecznik ox in Hostau. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Hostau wurde von 1942-45 zum Sammelpunkt der europäischen Lipizzanergestüte, darunter auch Piber. Rund 150 Mutterstuten – hier im Bild Spadiglia – zählten zum Bestand. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Die Ära von Hostau war kurz und umfasste nur drei Decksaisonen, hatte aber nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Lipizzanerrasse. Hier im Bild die Stute Virtuosa. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz

![]() Die Rettung der Lipizzaner aus dem Militärgestüt Hostau im Jahr 1945 war Anlass für zahllose Mythen und Legenden. Die Autorin Brigitte Peter recherchierte in jahrelanger Kleinarbeit den Ablauf dieser denkwürdigen Rettungsaktion. Wir veröffentlichen das Ergebnis dieser Recherche – ein packendes Zeitdokument – in ungekürzter Fassung in drei Teilen.

Der Zusammenbruch

Die Lage war hoffnungslos. Von Hitlers wahnwitziger Utopie war nur noch der Wahnwitz geblieben: Dem Traum vom tausendjährigen Reich – für viele inzwischen ein Alptraum – folgte der Schock des Erwachens zu einer Wirklichkeit, die keiner wahrhaben wollte.

April 1945. Wenige Tage noch, und der Krieg wird zu Ende sein. Was kommt danach? Frieden? Nach sechs Jahren Krieg und Kriegshetze ist das Wort „Frieden“ ein Fremdwort geworden, ein beinahe unvorstellbarer Begriff. Frieden!? Kann dem totalen Krieg etwas anderes folgen als der totale Zusammenbruch?

Noch ist es nicht soweit. Noch wird gekämpft. Erbittert und verzweifelt verteidigt man den Rest einer längst verlorenen Sache. Doch das Chaos hat bereits begonnen, greift täglich, stündlich weiter um sich.

In dieser Epoche des Niederganges, wo Illusionen begraben, menschliches Leben und kulturelle Werte sinnlos vernichtet werden, liegt Hostau wie eine Insel des Friedens. Hier wird Lebendiges liebevoll gepflegt; hier legt man behutsam den Keim zu neuem Leben. Hier nimmt der Alltag seinen gewohnten Lauf, scheinbar unberührt von den Ereignissen und Schrecken der Außenwelt – trügt der Schein?

Rudofsky richtet eine Anfrage an das zuständige Ministerium in Berlin: „Was machen wir, wenn der Feind anrückt? – und erhält die Antwort: „Sie bleiben an Ort und Stelle!“ Also bleibt das Gestüt an Ort und Stelle – zu Befehl, hohes Ministerium! Die Frage ist entschieden. Ist sie es wirklich?

Als Soldat und Gestütsleiter fühlt Oberstleutnant Hubert Rudofsky sich an die Weisung seiner Vorgesetzten gebunden. Als Verwalter und Hüter eines ihm anvertrauten historischen Erbes muß er sich um der Sache willen bereithalten, im Ernstfall jeden Kadavergehorsam von sich zu weisen und auf eigene Verantwortung zu handeln. An die fünfhundert der wertvollsten, edelsten Pferde Europas sind unter seinen Schutz gestellt. Sie dürfen niemals preisgegeben, sie müssen erhalten werden. Noch droht keine unmittelbare Gefahr. Noch sind sie in Sicherheit. Aber selbst in der Abgeschiedenheit von Hostau läßt sich das drohende Menetekel nicht länger übersehen. Rudofsky: „Im März hatten wir beträchtlichen Zuwachs erhalten. Da kam ein Fürst Amassow mit einer Truppe Kosaken und einem ganzen Gestüt. Die waren mit ihren Pferden aus Polen geflüchtet, und nun kamen sie nach Hostau und mußten hier bei uns untergebracht werden. Da waren ca. sechzig Kabardiner- und Anglo-Kabardiner-Stuten mit vier Hengsten und achtzig Don- und Anglo-Stuten, ebenfalls mit vier Hengsten, und dazu kam noch eine Herde von etwa dreißig polnischen Kleinpferden. Unsere eigenen Gestütspferde – insgesamt an die fünfhundert Stück – waren zum Teil in Hostau selbst untergebracht, zum Teil auf die dazugehörigen Vorwerke Hassatitz, Taschlowitz und Zwirschen verteilt.

Nun waren mit einem Schlag fast zweihundert Pferde dazugekommen, die nicht nur Pflege, sondern vor allem Futter und Platz auf den Koppeln und in den Ställen haben mussten!“

Die Unterbringung und Anwesenheit all dieser fremden Pferde und Menschen erwies sich als große Belastung für Hostau. Bis dahin hatte sich die Belegschaft des Gestüts als Einheit, als eine Art geschlossene Familie gefühlt: Oberstleutnant Rudofsky, der Stabsveterinär Dr. Rudolf Lessing, ein Zahlmeister, ein Landwirt und eine Reihe Soldaten, die als Fachpersonal dienten – Schmied, Sattler usw – sie alle gehörten eng zusammen.

Jetzt plötzlich lief alles zweigleisig. Denn zusammen mit Fürst Amassow war auch ein Oberst Beckmann angerückt, der Leiter des fremden Gestüts sowie Dr. Kroll, sein Stabsveterinär und eine größere Anzahl von Pfegern – Kosaken, die alle mit den evakuierten Pferden aus dem Osten gekommen waren.

Lessing: „Und wenngleich der Betrieb unter dieser Überbelegung und all den fremden Menschen auch nicht direkt litt, so war er jetzt doch nicht mehr so wie früher. Was aber, was ist noch so wie früher?“

Die „große Flucht“ ist voll im Gang, auch für Hostau schon seit Monaten spürbar: vereinzelte Flüchtlingsgruppen aus dem Osten, die mit Pferd und Wagen, mit wenigen, nur den nötigsten Habseligkeiten aus der Heimat aufgebrochen und der anrückenden Front vorausgeilt sind. Erschöpft, ausgelaugt und der lange Märsche müde, suchen sie hier um Hostau eine vorübergehende Bleibe.

Stabsveterinär Dr. Lessing, der zwar in erster Linie auf dem Gestüt tätig ist, aber nach Einberufung des ortsansässigen Tierarztes dessen Praxis mitübernehmen muß, kommt täglich mit den Flüchtlingen zusammen. Die bittere Not und verzweifelte Lage dieser Menschen rührt an sein Gewissen. Erst jetzt wird ihm voll bewußt, in welchem Maße das Gestüt Hostau Ausnahme von der grausamen Regel dieses Krieges ist. Lessing: „Bisher waren wir völlig ahnungslos gewesen. Wir dachten: Nun ja, wir sitzen hier relativ gut. Wir litten eigentlich keine Not und waren im Grunde vom Krieg verschont geblieben, denn es waren ei uns ja auch keine Bomben gefallen. Doch jetzt, als die Flüchtlingstrecks aus Schlesien kamen und ganze Gruppen von evakuierten Insassen der Konzentrationslager bei uns durchzogen, da bekamen wir zum ersten Mal eine konkrete Vorstellung von den Dinge, die da draußen geschahen.“

Die „heile Welt“ ist für Hostau zu Ende. Tag für Tag steht Lessing dem gleichen Bild des Jammers gegenüber. Da sind die Pferde, die ihre Eisen verloren haben; Pferde, die wundgerieben wurden, weil sie so abgemagert sind, daß die Geschirre scheuern; Pferde mit durchgelaufenen Sohlen, Pferde mit entzündeten Druckstellen am Widerrist. – Und die Menschen teilweise krank, elend, halb verhungert.

Lessing: „Doch da gab es Bauern, die legten sich selbst in ihr warmes Zimmer und ließen die Flüchtlinge irgendwo draußen in der Scheune übernachten – oft bei zehn Grad unter Null; denn das ging ja schon im Januar los mit dieser Flucht.“

Die Mehrzahl der Flüchtlinge macht in Hostau nur Zwischenstation. Sie drängen weiter. Weiter nach Westen! Möglichst weit fort von den überstandenen Schrecken, von der Bedrohung durch die Front, die unaufhaltsam von Osten näherrückt.

Aber auch im Westen rückt jetzt die Front heran. Ebenso unaufhaltsam und schneller noch als die Russen sind die Amerikaner im Anmarsch; sollen bereits in nächster Nähe sein. Wie nahe? – Zwischen Bayrischem und Böhmerwald! Und plötzlich heißt es: Die alte Reichsgrenze ist nicht mehr passierbar.

Nach außen hin bleibt alles ruhig. Selbst unter den Flüchtlingen löst die Nachricht weder Panik noch Hysterie aus. – Sind sie bereits so abgestumpft, teilnahmslos, gleichgültig geworden oder lähmt sie die Angst vor dem Ungewissen, das auf sie zukommt?

Welch grausame Ironie des Schicksals! Seit Monaten sind sie auf der Flucht, nur von dem Gedanken getrieben, der drohenden Gefahr in ihrem Rücken zu entgehen. Nun aber droht Gefahr von beiden Seiten – dort die Russen, hier die Amerikaner. Und Hostau zwischen zwei Fronten!

Die Insel des Friedens, die Zuchfluchtsstätte für Mensch und Pferd ist eine Falle geworden, scheinbar ohne Ausweg. Denn dort, wo die Straßen noch frei sind, machen die Deutschen sich selbst daran, sie zu verbauen: Volkssturm und Hitlerjugend errichten Panzersperren und verbarrikadieren damit die vielleicht letzten möglichen Fluchtwege.

Rudofsky: „Ich hatte damals Panzersperren an der Grenze zu besichtigen. Also habe ich ein paar Kabardinerhengste angespannt und bin dorthin gefahren. Na, ich hab mir die Sache angeschaut und zu den Leuten gesagt: ,Macht diese Sperren bloß nicht zu!’ – In Hostau selbst war es ebenso. Da mußten wir auch eine Sperre machen, unten in Zwirschen. Auch dort ließ ich sie nicht fertigbauen. Auch dort habe ich gesagt: ,Die Sperren bleiben offen!’ – und so war es dann auch“

Wo die Not am größten

Am 25. April erscheint in Hostau ein deutscher Offizier; ein Oberst Walter H., dessen Name niemandem bekannt und auch später nicht mit Sicherheit eruierbar ist. Unangemeldet und völlig überraschend spricht er bei Rudofsky vor und läßt sich das Gestüt zeigen.

Der Mann ist ein „Pferdenarr“ und von dem, was er hier zu sehen bekommt, tief beeindruckt. Zugleich drängt sich auch ihm die Frage auf, die Rudofsky schon vor Wochen zu lösen suchte: Was geschieht mit den Pferden, wenn ....? 350 Lipizzaner, also praktisch alle für die Zucht bedeutsamen und überhaupt in Frage kommenden Vertreter dieser Rasse – aus vier Ländern und somit sämtlichen europäischen Zuchtgebieeten – sind hier in Hostau zusammengeführt und zu einem einzigen Gestüt vereint. Welch großartige, welch ganz und gar außergewöhnliche züchterische Möglichkeit sich daraus ergibt! Und wenngleich auch: welche tödliche Gefahr!

Der Fall Hostaus, die Vernichtung des Gestüts, würde nicht nur den individuellen Verlust kostbarer, unersetzlicher Tiere bedeuten, sondern das unwiderrufliche Ende der gesamten Lipizzanerzucht. Das Ende einer der ältesten Kulturpferderassen Europas.

Rudofsky und sein Besucher sind sich zutiefst einig: Ein solches Ende muß verhindert, darf einfach nicht zugelassen werden. – Und wenn nur ein Wunder das Gestüt retten kann, dann muß eben dieses Wunder herbeigeführt werden.

Einen Tag später wird durch diesen zufälligen Besucher des Gestüts, durch diesen völligen Außenseiter, das Rad der Ereignisse von Hostau in Gang gesetzt.

Oberst Walter H. war als Leiter eines Wetterbeobachtungspostens mit einer Gruppe von zehn bis zwölf Mann in der Nähe von Hostau stationiert und stand im Dienst der deutschen Luftwaffe. In jenen letzten Apriltagen, als die Front sich bereits auflöste, die meisten Soldaten sich im Versteck oder auf regelloser Flucht befanden und es die deutsche Luftwaffe im Grunde gar nicht mehr gab, war diese kleine Spezialeinheit praktisch funktionslos geworden. Oberst H. und seine Soldaten hatten daher mangels anderer Aufgaben genügend Zeit und Gelegenheit, sich den Ernst ihrer Lage bewußt zu machen und gleichzeitig über Mittel und Wege nachzusinnen, wie aus ihrer ausweglosen Situation zwischen zwei heranrückenden Fronte das Beste zu machen sei. Denn soviel stand fest: Selbst wenn ihnen das Schlimmste erspart blieb, ihre Gefangenschaft war unvermeidbar, und es blieb nur offen, wann und wie. Oberst H. war jedoch nicht gewillt, schicksalsergeben und geduldig den Lauf der Ereignisse abzuwarten. Vielmehr führte er selbst die Entscheidung herbei, indem er kurz entschlossen der Zeit vorausgriff und von zwei drohenden Möglichkeiten das ihm geringer erscheinende Übel wählte.

Nach einigen gewagten Unterhandlungen mit dem „Feind“ und einem anschließenden Scheingefecht ergab er sich mit seiner Einheit den Amerikanern. Und nach dem glücklichen Verlauf dieses strategischen Kampf- und Kapitulationsspieles trafen einander die beiden „gegnerischen“ Oberste – der Amerikaner Reed und der Deutsche Walter H. – in friedlich-freundschaftlicher Atmosphäre zu einem gemeinsamen Frühstück, wobei sie nicht nur ihre gegenseitige Sympathie, sondern auch wesentlichen Üereinstimmungen ihrer Interessen entdeckten.

Die Begegnung zwischen Reed und Walter H. wird für Hostau schicksalsbestimmend. Es ist – wenn schon kein Wunder im eigentlichen Sinn – zumindest ein wunderbarer und überaus glücklicher Zufall, der in dieser Stunden ausgerechnet diese beiden Männer zusammenführt: Oberst Reed, nicht von ungefähr Leiter einer mechanisierten Kavallerieeinheit – Pferdefachmann par excellence, Pferdefreund aus Passion – und Luftwaffenoberst H., der noch ganz unter dem Eindruck seines Besuchs in Hostau steht. – Was liegt für die beiden näher als ein Gespräch über Pferde!? Was liegt für Walter H. näher, als von Hostau zu berichten?

Reed lauscht gebannt; nicht nur als „horseman“, sondern auch als Soldat sieht er seine Chance. – Hunderte von Lipizzanern, eine unbestimmte Anzahl von Arabern und Vollblütern in nächster Nähe seines Quartiers! Welche Verlockung, diesen Preis zu gewinnen, seiner Armee eine solch kostbare Beute zuzuführen!

Aber er sieht auch das Hindernis: Die Pferde sind in Hostau – auf ehemals tschechischem Boden und somit auf Grund des Abkommens von Jalta den Russen vorbehalten.

Reed kennt die Vorschrift, kennt genau diesen Punkt des Vertrages, der die Amerikaner verpflichtet, die Linie zwischen Bayrischem Wald und Böhmerwald nicht zu überschreiten, sondern vor dieser Grenze zu warten, bis die Russen von der anderen Seite herangerückt sind.

Oberst Reed denkt nicht daran – noch nicht! – sich über die getroffenen Vereinbarungen hinwegzusetzen. Doch sein Entschluß ist gefaßt und steht für ihn unverrückbar fest: Die Pferde von Hostau sollen nicht den Russen zufallen, sondern – hier hier hat er die volle Unterstützung von Oberst Walter H. – den Amerikanern.

Oberst Reed verliert keine Zeit. Unverzüglich setzt er sich mit dem Hauptquartier der Dritten Armee in Verbindung. Per Funkspruch erklärt er seinem obersten Chef und Vorgesetzten, General George S. Patton, die Besonderheit und Dringlichkeit der Sache und ersucht um Erlaubnis zur Durchführung der notwendigen Schritte, um die Pferde von Hostau unter seine Obhut zu bringen. Prompt – und gleichfalls über Funk – kommt Pattons Antwort: „Holt sie heraus, aber macht es rasch! – Es gibt für euch andere Dinge zu tun.“ (Wörtlich: „Get them. Make it fast! You will have a new mission.“)

Reed hat grünes Licht. Zielstrebig macht er den nächsten Schritt: Ein geeigneter Mittelsmann wird gefunden und noch in derselben Stunde per Fahrrad in Richtung Hostau losgeschickt, um dort mit der Gestütsleitung Fühlung aufzunehmen und eventuelle Verhandlungen anzubahnen.

Damit hat für Hostau der Countdown begonnen. An diesem Tag fallen auf Hostau die ersten Granaten. Es ist der 26. April.

Rudofsky: „Zwei Treffer gingen auf die Koppeln, einer fiel in den Park. Zum Glück war nichts passiert. Aber wir spürten die Unruhe; wir sahen die Männer vom Volkssturm und die Hitlerjungen aufgeregt und wie kopflos herumlaufen. Wir fürchteten, daß die Front in nächste Nähe rücken würde. Die Amerikaner fuhren da mit ihren Panzern dauernd auf und ab – zwischen Bayrischem und Böhmerwald. Und immer wieder ließen sie einen Schuß da herein auf Hostau. Da haben wir uns zusammengesetzt – Dr. Lessing, Dr. Kroll und ich – um die Lage zu besprechen. Und wir haben gesagt: ,Jetzt muß etwas geschehen! Wir können uns doch nicht einfach das ganze Gestüt hier zusammenschießen lassen! Wir müssen etwas tun!’

Etwas tun! Aber was? Alles! Alles im Bereich des Möglichen, was die Gefahr für das Gestüt bannen oder abwenden oder beseitigen kann. Die Bereitschaft zum Handeln ist voll gegeben, nur die Möglichkeiten sind es nicht.

Bis plötzlich der Mann mit dem Fahrrad auftaucht: Reeds Unterhändler, ein Förster oder Waldhüter aus der Gegend von Plöß; keiner kennt ihn hier im Gestüt. Er kommt kurz nach Mitternacht, fragt nach dem Gestütsleiter, meldet sich zwischen dreizehn Uhr drießig und vierzehn Uhr im Büro und überreicht Rudofsky persönlich ein Schreiben mit folgendem Inhalt:

Sehr geehrter Herr Rudofsky!

Ich sende Ihnen diese Zeilen mit der Bitte, sofort einen Ihrer bevollmächtigten Offiziere nach hier zu mir zu schicken, um die Überführung der Pferde nach Bayern auf dem schnellsten Fußmarsche zu besprechen. Es wäre ein Jammer, wenn diese einmaligen Tiere in die Hände der Bolschewisten fielen. Ich habe die Möglichkeit, Sie und die Pferde sicher durch die Linien zu schleusen. Es ist aber höchste Eile geboten. Es darf niemand etwas außer Ihnen erfahren, da sonst überall Verrat droht. Am besten fährt der Offizier nach Plöß und ruft dort vom Bürgermeister ,Weißensulz Nr. 3’ an. Es wird sich dann einer meiner Offiziere melden, der weitere Weisungen hat. Mit besten Grüßen

Ihr Walter H., Oberst

Zu diesem Brief sagt Dr. Rudolf Lessing im Jänner 1981 – also sechsunddreißig Jahre nach den Ereignissen – anläßlich eines Interviews in Bremen: „Meiner Ansicht nach ist dies hier der Schlüsselbrief. Es ist das Originalschreiben von diesem deutschen Luftwaffenoberst, der kurz vorher – ich glaube, es war am 25. April – in Hostau gewesen war und das Gestüt kurz besichtigt hatte. Und am Tage darauf – das war also der 26. – kam ein Förster und brachte Herrn Oberstleutnant Rudofsky den Brief. Als Oberstleutnant Rudofsky dieses Schreiben in der Hand hatte, bestellte er mich zu sich und gab mir den Auftrag, mit dem Förster oder Waldhüter mitzugehen und zu versuchen, mit diesem Luftwaffenoberst Kontakt aufzunehmen.“

Und zu demselben Brief sagte Hubert Rudofsky in Boxberg am 9. April 1980: „Zwei Tage vorher war ein Fliegeroberst bei mir, den ich gar nicht kannte, aber der mir gesagt hat: ,Herr Oberstleutnant, es besteht vielleicht noch eine Möglichkeit, die Pferde zu evakuieren.’ – Der hat mir noch einen Brief geschrieben, den hab ich hier. – Und da hab ich ihm zurückgeschrieben; aber den Brief hat er wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen; der ist bestimmt wieder weitergelaufen; ich weiß nicht, wo der hin ist und was für einen Auftrag der hatte. Dem habe ich also geschrieben: ,Ich habe außer wenigen Soldaten hauptsächlich Leute aus Jugoslawien, Polen, Frankreich und Belgien als Pferdepfleger. Wenn die Sache einmal losgeht, dann laufen mir die ja alle weg. Wie aber soll ich mit den Pferden von hier fort?

Vergessen Sie nicht: Da sind die Hengste, die müssen geführt werden. Und was mache ich mit den Stuten? Wir sind schließlich mitten in der Abfohlsaison. Ein Teil der Stuten ist hochtragend, viele von ihnen haben Fohlen bei Fuß, die erst vor Stunden oder Tagen geboren wurden oder höchstens ein paar Wochen alt sind. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, uns mit diesen Pferden von einem Tag auf den anderen einfach in Marsch zu setzen und dreißig Kilometer weit mit ihnen zu laufen. Und ganz abgesehen davon habe ich den den Befehl, mit dem Gestüt an Ort und Stelle zu bleiben.’

So oder so ähnlich habe ich diesem Oberst geantwortet. Doch, wie gesagt, den Brief hat er wahrscheinlich nicht mehr bekommen.“

Ein Rückblick auf die vergangenen Ereignisse täuscht häufig klare Bilder vor; vergleichen aber zwei Menschen ihre Erinnerungen an ein und dasselbe Geschehen, stellt sich sehr oft heraus, wie unvollkommen, wie lückenhaft, wie subjektiv ihre Erinnerungen sind. Aber was tut’s! In der Geschichte zählen Fakten und nicht die subjektive Sicht.

Countdown eines Wunders

Um zwei Uhr nachmittags verläßt Stabsveterinär Lessing das Gestüt. Begleitet von einem Pferdeburschen reitet er dem Waldhüter nach, der inzwischen mit seinem Rad in Richtung Plöß vorausgefahren ist. Nach etwa anderthalb Stunden ist das erste Ziel erreicht: ein Forsthaus mitten im Wald, einsam und abseits von der nächsten Ortschaft gelegen. Hier machen die Männer halt. Und erst hier erfährt Lessing, daß der deutsche Luftwaffenoberst Walter H. gar nicht mehr in Weißensulz zu erreichen ist, wie sein Schreiben erwarten ließe, sondern sich bereits seti dem frühen Morgen bei den Amerikanern befindet. Und Lessing, der von seinem Vorgesetzten Rudofsky ausdrücklich beauftragt worden ist, mit jenem Luftwaffenoberst Walter H. – also dem Briefschreiber – Kontakt aufzunehmen, sieht sich jetzt vor die Entscheidung gestellt, entweder an dieser Stelle kehrt zu machen und unverrichteter Dinge nach Hostau zurückzureiten – oder dem Vorschlag des Försters und damit einer Einladung von Oberst Reed Folge u leisten, den einmal eingeschlagenen Weg bis in das Lager der Amerikaner fortzusetzen und mit Oberst Reed Fühlung aufzunehmen.

Lessing weiß, jetzt ist keine Zeit für lange und umständliche Überlegung. Die Entscheidung muß sofort getroffen werden. Und er trifft sie. Lessing: „Wir haben die Pferde in die Scheune gestellt, und ich habe dem Pferdehalter gesagt: ,Du wartest hier solange, bis ich zurückkomme.’ Ich wußte ja gar nicht, wohin es jetzt gehen würde.

Erst bei Einbruch der Dunkelheit bin ich mit dem Förster weiter in den Wald gegangen. Ein riesiger, ausgedehnter Tannenwald war das; sehr düster; aber der Förster kannte den Weg. Wir hatten etwa einen Kilometer zurückgelegt, da standen plötzlich vor mir zwei amerikanische Soldaten mit Maschinenpistolen und sagten: ,Hands up!’“

Eine bange Schrecksekunde lang fürchtet Lessing, in eine Falle geraten zu sein. Er steht wie gelähmt; doch er reißt sich zusammen, besinnt sich – blitzschnell. Er spricht fließend Englisch, sein großes Glück – jetzt und auch später. Geistesgegenwärtig und zum Teil frei improvisierend erklärt er den beiden Soldaten, er sei von seinem Vorgesetzten, Oberstleutnant Rudofsky, abgesandt worden, um Ihrem Kommandeur einen Brief und eine Botschaft zu übermitteln.

Die zwei Amerikaner – offenbar durch Oberst Reed auf die Ankunft eines Parlamentärs vorbereitet – geben sich mit Lessings Erklärung zufrieden. Der Waldhüter, der seine Mission soweit erfüllt hat, wird entlassen und macht sich auf den Rückweg zu seinem Forsthaus; Lessing selbst wird aufgefordert, den Soldaten zu folgen.

Lessing: „Wir gingen noch ein Stück im Wald weiter. Auf einmal stand da ein Jeep. Da haben wir uns reingesetzt, und nun fuhren wir zwölf bis fünfzehn Kilometer, bis zu der Ortschaft, wo der Command Post von Oberst Reed stationiert war. Als wir dort eintrafen, war es etwa halb sieben; es wurde schon dunkel. Man führte mich in ein Bauernhaus, und da saß Oberst Reed mit einem Captain Morgentau – dem Sohn des amerikanischen Finanzministers Morgentau – mit einem Major Slishar, Captain Steward und noch einigen anderen Offizieren.

Oberst Reed nahm mich ausgesprochen korrekt und höflich auf, und meine anfängliche Unsicherheit machte einer großen Erleichterung Platz. Denn ich fühlte: Hier bestand keine Gefahr, ins Gefängnis oder in ein Lager gesteckt zu werden. Im Gegenteil: die ganze Atmosphäre verriet Sachlichkeit, Wohlwollen und so viel Verständnis, daß mir eigentlich überhaupt nicht bewußt wurde, einem „Feind“ gegenüberzustehen.

Oberst Reed teilte mir mit, man hätte ihn davon informiert, daß in Hostau wertvolle Pferde gehalten würden, und er sei an diesen Pferden sehr interessiert.“

Diese unumwundene Erklärung Reeds ist für Lessing der eigentliche Anstoß zu einer Handlung, die alle nachfolgenden Aktivitäten zur Rettung des Gestüts Hostau überhaupt erst möglich macht. Es sind – wenigstens zu diesem Zeitpunkt noch – sehr selbständige und eigenmächtige Aktivitäten. Denn Lessing ist von Oberstleutnant Rudofsky lediglich zur Kontaktaufnahme mit dem Deutschen Oberst Walter H., nicht aber zu Verhandlungen mit den Amerikanern beauftragt worden und somit weder dazu ermächtigt noch auf Grund seiner persönlichen Kompetenzen rechtmäßig in der Lage, mit Reed – oder wem auch immer – Kapitulationsverhandlungen zu führen; schon gar nicht, wenn dies auf eigene Faust und gewissermaßen hinter dem Rücken seiner Vorgesetzten geschieht.

Lessing: „Für mich war in dieser Stunde nur eines entscheidend: zu wissen, hier habe ich einen Gesprächspartner, mit dem ich in aller Offenheit über die Sache reden kann.“

Und Lessing versucht nun – ähnlich wie es Rudofsky in seinem Brief an Walter H. gemacht hat – den Amerikanern die schwierige Lage klarzumachen, in der das Gestüt Hostau sich zur Zeit befindet: unzuverlässiges Personal, vor allem viel zu wenig Personal, die große Zahl der Pferde, die Hengste, die trächtigen Stuten, die neugeborenen Fohlen!

Lessing: „Ich erklärte Oberst Reed, daß wir ganz unmöglich von heute auf morgen einfach abmarschieren und sechshundert Pferde hierherbringen konnten. Die Sache sei ausgeschlossen und einfach nicht durchführbar. Und ich sagte zu ihm: „Warum kommen Sie nicht selbst, wenn Ihnen so viel an den Pferden liegt? – Wir werden keinen Schuß abgeben: Wir sind praktisch unbewaffnet. Kommen Sie mit Ihrer Einheit und besetzen Sie das Gestüt! Über alles andere können wir später noch reden.’ Und da sagte Oberst Reed: ,Das kann ich nicht. Wir haben ein Abkommen mit der Sowjetunion: Wir dürfen nicht über die Grenze:’“

Zum ersten Mal hört Lessing jetzt von den Verträgen von Jalta. – Und dann herrscht Schweigen.

Doch Lessing, fassungslos und betreten zugleich, weil er wohl die Tragweite, wenn auch nicht den vollen Umfang der Sache selbst begreift, will es und kann es nicht dabei bewenden lassen, die Preisgabe des Gestüts Hostau an die Russen als unvermeidlich zu akzeptieren. Er weiß: Jetzt nachgeben, sich jetzt in das scheinbar Unvermeidliche fügen, bedeutet Hostau endgültig aufzugeben. Aber das... Nein! Niemals! Er muß Oberst Reed überreden, überzeugen, ihn umstimmen; koste es, was es wolle!

Der letzte Aufschub

Es ist noch immer der 26. April. Hostau erlebt einen wahrhaft turbulenten Tag: am Morgen der erste Beschuß, zu Mittag das unvermutete und etwas rätselhafte Auftauchen des Waldhüters, wenig später Lessings Abritt ins Ungewisse und fast unmittelbar daruaf die Ankunftvon General Schulze.

Nichts könnte in diesem Augenblick für den Gestütsleiter und das Gestüt selbst unerwünschter und ungelegener sein, als die Anwesenheit dieses deutschen Abschnittskommandanten. Denn Schulze, der eine Schar Hitlerjungen und auch einige alte Herren des Volkssturms bei sich hat, betrachtet es selbstverständlich als seine Pflicht und Schuldigkeit, mit diesem Fähnlein der letzten „Aufrechten“ Hostau und somit sein augenblicklicher Hauptquarter zu verteidigen. Daß aber Kampfhandlungen zu diesem Zeitpunkt und angesichts der Übermacht des Feindes niemals zu einer Rettung, sondern – bei entsprechender Provokation des Gegners – nur zu einer äußersten Gefährdung, wenn nicht sogar Vernichtung des Gestüts führen würden, ist für Rudofsky erschreckend klar. Er sieht jedoch keine Möglichkeit, die geradezu selbstmörderischen Pläne General Schulzes zu durchkreuzen. Denn durch die Anwesenheit dieses ranghöheren Offiziers ist Oberstleutnant Rudofsky – Gestütsleiter oder nicht spielt dabei keine Rolle – automatisch auf den zweiten Platz verwiesen, womit er – ebenfalls automatisch – dem Kommando Schulzes untersteht, ihm militärisch Gehorsam schuldet, bei dienstlichen Entscheidungen von dessen Zustimmung abhängig und ihm darüber hinaus zu voller Rechenschaft verpflichtet ist.

Rudofsky: „Gerade vorher war Lessing abgeritten, und Dr. Kroll, der andere Tierarzt, war auch nicht da. Ich meinte damals, er wäre mit den anderen geritten, um gemeinsam mit Lessing Erkundigungen über diesen angeblich offenen Fluchtweg einzuholen und evnetuelle Möglichkeiten zu besprechen, die Pferde aus dem Gestüt wegzubringen. Und nun war plötulich dieser Abschnittskommandant aufgetaucht. Ich dachte: Hoffentlich erfährt er nichts von unsere Plänen. Denn das hätte sehr unangenehm werden können.“

Rudofskys Hoffnung erfüllt sich nicht. Kurz nach seiner Ankunft läßt der General ihn rufen und stellt Rudofsky zur Rede. – Keine Einleitung, keine Umschweife; nur: „Wo sind Ihre Veterinäroffiziere? Sie haben doch zwei, nicht wahr?“

„Jawohl, Herr General! – Die beiden sind wahrscheinlich auf den Höfen, um Pferde dort zu behandeln.“ Rudofsky steht Rede und Antwort. Muß sogar stramm stehen dabei; denn jetzt führt Schulze hier das Kommando. „Wenn sie zurückkommen, melden Sie sich bei mir!“

„Jawohl, Herr General.“

„Melden Sie sich, sobald die Offiziere da sind!“

„Jawohl, Herr General.“ – Ende der Audienz.

Rudofsky: „Daraufhin lief zur Frau des Dr. Lessing. ,Gnädige Frau’, sagte ich, ,die Sache wird brenzlich! – Wahrscheinlich sind die beiden gesehen worden. Wenn ja, dann weiß ich nicht, wie das Ganze noch ausgehen wird.’“ Rudofsky weiß jetzt nur eines: Er kann nichts tun – nicht das Geringste – , um auf das Geschehen der nächsten Stunden auch nur den leisesten Einfluß zu nehmen. Er kann nur warten und hoffen, daß Lessing und Kroll bald zurückkommen.

Am späten Nachmittag schickt der General ein zweites Mal nach Rudofsky. Rudofsky: „Und wie ich mich bei ihm gemeldet habe – gehorsamt! – sagt er wieder: ,Also, wo sind Ihre Veterinäroffiziere?’ Sag ich: ,Nun, ich habe sie auch nicht gesehen. – Wenn sie nicht auf unseren Vorhöfen sind, dann werden sie vielleicht druaßen in den Dörfern sein, Kühe oder Pferde oder Schweine kurieren. Es gibt in Hostau nämlich keinen privaten Tierarzt mehr, unser Tierarzt, den wir hier hatten, ist eingerückt und ... Der General schneidet ihm das Wort ab: ,Sie sind entlassen!’“

Rudofsky kehrt in seine Wohnung zurück. Was tun? Nichts! Wieder beginnt das zermürbende Warten. Abends – es ist inzwischen schon spät geworden – läßt ihn der General noch ein drittes Mal rufen. Rudofsky ahnt Schlimmes, und seine Befürchtungen treffen zu. Die Worte von Walter H. – „Weil sonst überall Verrat droht“ waren nicht nur rhetorisch gemeint und erweisen sich jetzt als bittere Wahrehit. Wie so oft, hat sich auch diesmal ein Judas gefunden.

Kaum hat Rudofsky das Zimmer betreten, herrscht General Schulze ihn lautstark an: „Herr Oberstleutnant! Sie haben mich angelogen! – Heute Abend hat einer Ihrer beiden Veterinäroffiziere – und zwar Dr. Lessing – die Grenze überschritten und ist zu den Amerikanern übergelaufen: Er hat dort anscheinend Verbindung aufgenommen.“ Rudofsky: „Ich war sprachlos. Und ich habe nur gedacht: Zapperlot! Die Sache wird immer brenzlicher. – Verbindung mit dem Feinde aufgenommen? Ist es möglich? Doch egal: Ich habe die Leute geschickt – ich selbst! Also bin ich verantwortlich dafür. Dafür kann ich jetzt glatt an die Wand gestellt werden. – Das war im Krieg doch so. Und offiziell war der Krieg ja noch nicht zu Ende.“

Rudofsky hat noch einmal Aufschub bekommen. Er kehrt in sein Zimmer zurück. Setzt sich hin. Steht wieder auf, geht unruhig umher. In seinen Ohren dröhnen noch immer die letzten Worte des Generals: „Sie sind entlassen! Aber halten Sie sich zu meiner Verfügung. Alles andere werden Sie hören!“

Fieberhaft jagen die Gedanken und Fragen durch seinen Kopf. Lessing und Kroll – kann es wahr sein? Kroll kennt er kaum. Aber Lessing! – Sein Oberstabsveterinär Lessing bei den Amerikanern? – Wie kommt er dorthin? Was hat er im Sinn? Welche Pläne verfolgt er?

Doch Rudofsky beginnt, die Zusammenhänge zu ahnen. Der Besuch von Oberst H. fällt ihm ein; Bemerkungen, wie nebenbei ins Gespräch gestreut: unter dem Schutz der Amerikaner wären die Pferde von Hostau in Sicherheit. Der empfohlene Fluchtweg über den Böhmerwald – nach Bayern, wo seit Tagen schon die Amerikaner liegen!

Steckt Kriegslist dahinter? Verrat? Ein Komplott? Oder nur der ehrliche und verzweifelte Versuch, die Pferde von Hostau zu retten, zu schützen, egal wie und mit welchen Mitteln?

Rudofsky zwingt sich zur Ruhe. Jetzt gilt es einzig und allein, ruhig abzuwarten und einen klaren Kopf zu behalten; auch wenn dieser Kopf in der Schlinge steckt, solange der Fall sich nicht restlos klärt. Dann aber...! Doch wer weiß schon, was dann? Brigitte Peter

Exkurs: Das Gestüt Hostau

Das Gestüt Hostau mit den dazu gehörenden Höfen Zwirschen, Hassatitz und Taschlowitz wurde im Jahr 1915 gegründet. Es umfaßte ein Areal von 460 ha und war im Besitz der fürstlichen Familie Trauttmannsdorff. Das Ackerbauministerium in Wien pachtete dieses Land, um Teile des Staatsgestütes Radautz (Bukowina) hier unterbringen zu können, das infolge des Vorrückens der russischen Armee evakuiert werden mußte.

Der tschechoslowakische Staat führte Ende 1918 das Gestüt weiter. Wenige Jahre später ging das Pachtland durch Kauf in dessen Besitz über. Auf allen Höfen wurden im Laufe der Jahre große Laufstallungen für Mutterstuten und Fohlen gebaut und mehrere Wirtschaftsgebäude und die notwendigen Wohnungen errichtet. Ein Großteil der Ackerfelder wurde umgepflügt und als Weide angelegt. Von den 460 ha blieben nur 100 ha unter dem Pflug. Viele tausende Säulen und Stangen waren notwendig, um alle Weiden einzuzäunen. Zum Bewegen der Stuten und Fohlen mußten Trainerbahnen angelegt werden. Der Pferdebestand betrug ca. 500. Das Zuchtziel war die Erzeugung eines für hohe Leistungsansprüche geeigneten Reitpferdes.

Im Spätsommer 1938 wurde das gesamte Gestüt in die Slowakei nach Horni Moetesice bei Trenon verlagert, wo bereits seit 1927 ein Schwesterngestüt bestand, welches das gleiche Zuchtziel hatte. Durch kriegerische Handlungen im Jahr 1945 ging dann der gesamte Bestand an Zuchtpferden dieser beiden Gestüte bis auf kleine Reste verloren. Bem Einmarsch der deutschen Truppen im Oktober 1938 übernahm die Heeresverwaltung das Hostauer Gestüt und benutzte es anfänglich als Remonteamt. Aus den Landespferdezuchten von Ostpreußen, Hannover, Holstein, Oldenburg und Ostfriesland angekaufte zwei- und dreijährige Fohlen wurden noch ein bzw. zwei Jahre aufgezogen, um dann als Remonten, in der Mehrzahl zu den Kavallerie-Regimentern eingeteilt zu werden.“ Hubert Rudofsky

Hubert Rudofsky, Landstallmeister a.D., Oberstleutnant a.D., leitete das Militärgestüt Hostau in den dramatischen Jahren des Zweiten Weltkriegs.

Die Rettung der Lipizzaner aus Hostau, 3. Teil

29.04.2015 / Wissen

Wertvolle Zuchtpferde wie der Hengst Neapolitano Slavonia, geb. 1928, konnten durch die spektakuläre Rettungsaktion für die Erhaltung und Weiterführung der Lipizzaner-Rasse gerettet werden. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Oberstleutnant Hubert Rudofsky ließ Stabsveterinär Dr. Rudolf Lessing gewähren – und machte so den Weg für die Rettung der Lipizzaner durch die amerikanische Armee frei. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz  Erst spät – im Jahr 1985 – wurde Hubert Rudofsky von der Republik Österreich für seine Verdienste um die Rettung der Lipizzaner aus Hostau gewürdigt. Hier nimmt er vom damaligen Minister für Land- und Forstwirtschaft das Dekret ,Dank und Anerkennung' entgegen. / Foto: Archiv Rudofsky/Hans Brabenetz

![]() Die Amerikaner haben das Gestüt trotz aller Risiken und Unwägbarkeiten besetzt, einer Evakuierung steht also scheinbar nichts mehr im Wege. Und doch bedeutete es ein gewaltiges Risiko, die Hengste, Stuten und Fohlen unbeschadet über die Grenze nach Bayern zu bringen.

Der Weg in die Freiheit

Hostau hatte sich kampflos ergeben. Die einzigen Schüsse waren von den Amerikanern abgegeben worden, die einzigen Opfer auf Seiten der „Befreiten“ zu beklagen. Nach Reeds Darstellung „verlief der Einmarsch der Amerikaner problemlos und glich eher einem Volksfest als einem kriegerischen Unternehmen. Die Bewohner des Ortes bildeten gemeinsam mit den freigelassenen Kriegsgefangenen ein Spalier entlang der Straße und hießen die einrückenden Truppen als Befreier und Retter willkommen. Die deutschen Soldaten übergaben ihre Waffen. An Stelle der deutschen Fahne wurde die amerikanische gehißt. Und nachdem die Amerikaner ihre Wachposten aufgestellt hatten, eilte jeder entbehrliche Mann – vom Offizier bis zum einfachen Soldaten – zu den Ställen und Koppeln, um sich an den vielgerühmten Hostauer Pferden sattzusehen.“

Bei Reed heißt es wörtlich: „... and after placing outposts the officers, intelligence personel an das many soldiers as could be spared went to look at the wonderful array of captured horses.“ Somit sind es jetzt nicht mehr gerettete („rescued“) sondern „captured horses“ – erbeutete Pferde?

Wird hier erstmals das Kind beim richtigen Namen genannt? Sind die ersehnten Befreier und Beschützer als Besieger und Eroberer nach Hostau gekommen?

Doch die aufkeimenden Zweifel werden alsbald zerstreut, und die Befürchtungen eines unfaires Spiels erweisen sich als unbegründet. Oberst Reed – „horseman und gentleman-officer“ in einer Person – zeigt sich als nobler Sieger, und das von ihm ausgehende Fluidum teilt sich auch seinen Untergebenen mit.

Rudofsky bekommt die Großzügigkeit Reeds schon bei der ersten Begegnung zu spüren. Er berichtet: „Bei dieser Gelegenheit kam ein Jeep vorgefahren. Oberst Reed, der vorne neben dem Fahrer saß, stieg aus und forderte mich mit höflichen Worten auf, an seiner Stelle Platz zu nehmen. Er selbst hat sich dann hinten auf eine Patronenkiste gesetzt. Und nun fuhren wir die einzelnen Höfe ab, und ich mußte den Amerikanern alles zeigen und erklären.

Zum Gestüt Hostau gehörten, wie schon erwähnt, die drei Vorwerke Hassatitz, Zwirschen und Taschlowitz. Nach kurzer Überlegung traf Oberst Reed die Entscheidung, daß abgesehen von Hostau selbst nur zwei dieser Außenhöfe besetzt werden sollten, nämlich Hassatitz und Zwirschen. Eine Besetzung von Taschlowitz, das am weitesten östlich gelegen war, erschien ihm nicht ratsam, da die Russen zu diesem Zeitpunkt bereits bis Pilsen vorgerückt und die Amerikaner verständlicherweise darauf bedacht waren, jede direkte Reibungsfläche mit den russischen Truppen zu vermeiden.“

Bleiben oder gehen?

Diese Entscheidung Reeds läßt wohl deutlich genug erkennen, wie sehr er sich der Fragwürdigkeit seiner Lage bewußt ist. Ein baldiger Rückzug seiner Einheiten ist dringend geboten; die Räumung des Gestüts kann somit nur noch eine Frage der Zeit und Mittel sein, die für die Vorbereitung und Durchführung des Transportes nötig sind. Das Gespräch am Ende der gemeinsamen Rundfahrt durch das Gestüt läßt in dieser Hinsicht keinen Zweifel an Reeds Plänen offen.

Rudofsky: „Und er sagte zu mir: ,Sie bleiben hier weiter auf Ihrem Posten. Machen Sie eine genaue Aufstellung von allem, was sich auf dem Gestüt befindet – Pferde, Wagen, Geschirre, Sättel, Futter, sonstiges Material. Das alles wird später von uns übernommen und abtransportiert. Das genaue Datum werden Sie erfahren. Bereiten Sie vorläufig die Listen vor und überprüfen Sie alles. Sie sind dafür verantwortlich, daß hier nichts wegkommt und auch nichts dazukommt.’

Auf meine Frage, was mit den Pferden aus den russischen Gestüten zu geschehen habe, erklärte Oberst Reed: ,An diesen Pferden haben wir keinerlei Interesse. Die bleiben hier. Alle übrigen Pferde schaffen wir fort. – Sie erhalten Nachricht, bevor es soweit ist, und Sie werden dann den Konvoi über die Grenze nach Bayern bringen.’

Ich habe mir diese Worte überlegt und blieb einen Augenblick still. Dann habe ich ihm geantwortet: ,Herr Oberst, ich bin sudetendeutscher Mann; hier ist meine Heimat; ich habe einen Besitz – nur siebzehn Kilometer von hier; auch eine kranke Mutter. – Wenn es nicht unbedingt sein muß, möchte ich nicht mitgehen.’

Doch Oberst Reed blieb dabei: ,Sie kommen mit uns!’ Ja, er ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte: ,Sie begleiten vorerst diesen Konvoi und kommen später mit dem Gestüt nach Amerika.’“

Rudofsky horchte auf. – Amerika? Ist also Amerika Reeds geplantes Endziel für die Hostauer Pferde? Nur mit Mühe unterdrückt er seinen Impuls, die Frage auszusprechen, und bewußt nimmt er Abstand davon, sich mit Oberst Reed auf eine verfrühte Debatte über zukünftige Dinge einzulassen oder zu diesem Zeitpunkt ein Angebot zu diskutieren, das er aus mehr als einem Grund nicht annehmen würde – wie verlockend es auch klingen mag, wie großzügig es auch gemeint sein mag. Rudofsky läßt also die Sache fürs erste auf sich beruhen, was umso leichter ist, als sich Reed nach der Übergabe des Gestüts wieder anderen Aufgaben zuwendet und schon am folgenden Tag mit seinen Truppen aus Hostau abzieht.

Zum Schutz des Gestüts und zur Sicherung der Vorwerke bleiben etwa 30 amerikanische Soldaten zurück, die dem Kommando von Oberleutnant Quinlivan unterstellt sind. Rudofsky, der von Oberst Reed auf freiem Fuß gelassen worden ist, bleibt weiterhin Gestütsleiter und versieht nun seine Pflichten als Zivilist. Mit Hilfe eines aus Kosaken und Gefangenen – ehemaligen deutschen Volkssturmmännern und Hitlerjungen – provisorisch zusammengestellten Arbeitertrupps wird der Betrieb aufrecht erhalten. Der Gestütsalltag nimmt seinen gewohnten Lauf.

Drohende Unruhe

Es zeigt sich aber in den folgenden Tagen, daß es durchaus nicht einfach war – vor allem in den Außenhöfen – Ruhe, Ordnung und eine zumindest relative Disziplin aufrecht zu erhalten.

Die entlassenen Kriegsgefangenen, nunmehr jeder Arbeitsverpflichtung enthoben, gaben sich einem kaum zügelbaren Freiheitsausbruch hin, wobei sich ihre bisher aufgestauten Aggressionen in rachsüchtigen Schikanen gegen ehemalige Kollegen und Vorgesetzte sowie in anderen destruktiven Handlungen Luft machten.

Dazu kam, daß die Pferde von Hostau, die bis dahin unter Kontrolle der deutschen Wehrmacht gestanden waren, nach Gefangennahme der deutschen Soldaten als herrenlos galten, weshalb der eine oder andere es als sein gutes Recht betrachtete, sie für seine eigenen Zwecke zu gebrauchen.

Vielen der früheren Gefangenen, aber auch so manchem Bewohner der umliegenden Gegend war die Situation nämlich insoferne unklar, daß sie den Zusammenbruch der alten Ordnung als das Signal einer allgemeinen Anarchie deuteten, deren Regellosigkeit sie bereitwillig auszunutzen trachteten.

Glücklicherweise ließen sich solche Versuche durch die zwar rauhe, aber äußerst wirksame Tatkraft Bill Quinlivans schon im Keime ersticken. Denn dieser überaus energische amerikanische Oberstleutnant sorgte mit teilweise drastischen Maßnahmen dafür, daß die drohenden Ausschreitungen „abgestellt“ wurden und die vorübergehende Zügellosigkeit einer neuen Ordnung Platz machte.

Das Interesse der Russen wächst

Seit der Besetzung Hostaus durch die Amerikaner sind inzwischen neun Tage vergangen. Deutschland hat kapituliert; der Krieg ist zu Ende.

Oberst Reed, dessen Anwesenheit auf tschechischem Gebiet im Hinblick auf die Verträge von Jalta an sich schon mehr als fragwürdig ist, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der ungewöhnlichen und sowohl militärisch als auch historisch so gut wie beispiellosen Lage, daß er sich als Sieger zum Schutz der Besiegten gegen die eigenen Verbündeten stellt. In seinem Bericht heißt es: „Am 7. Mai, dem Tag der endgültigen Kapitulation Deutschlands, lag die Kampfgruppe an der Frontlinie, ungefähr zehn Meilen südöstlich von Pilsen – Horsice – Zinkovy – Nepomuk in der Tschechoslowakei den Russen gegenüber und verhinderte deren Vorstoß auf das von den Amerikanern besetzte Gebiet.“ (Im Original: „By May 7th, date oft he complete surrender of Germany, the task force was on the general line from about ten miles southeast of Pilsen – Horsice – Zinkovy – Nepomuk in Czechoslovakia, facing the Russians and preventing their penetration into American-held territory.“)

Mehr denn je ist Reed sich der Tatsache bewußt, daß dieser Zustand nicht mehr lange aufrecht zu erhalten ist, dringender denn je erscheint ihm unter diesen Umständen die Notwendigkeit, das Gestüt Hostau an einen sicheren Ort zu verlegen, zumal ihm zu Ohren kommt, daß Tschechen und Russen plötzlich großes Interesse an den erbeuteten Pferden zu zeigen beginnen und – äußerst alarmierenden Gerüchten zufolge – dem Gestüt sogar mehrmals heimliche Besuche abgestattet haben sollen.

Auf die Sache angesprochen, antwortete Herr Rudofsky in einem Schreiben vom 8. 11. 1981: „Wann und ob überhaupt russische Spione Hostau besuchten, davon weiß ich nichts.“ Und mündlich fügte er später hinzu: „Bei mir sind keine gewesen; und ich habe auch nichts davon gehört.“

Oberst Reed, der sich zur fraglichen Zeit nicht in Hostau selbst aufhält, sondern im Skoda-Schloß in Zinkovy, seinem vorübergehenden Stützpunkt, hat weder Gelegenheit, noch macht er sich die Mühe, die ihm zugetragenen Gerüchte zu überprüfen. Vielmehr leitet er die erhaltenen Informationen unverzüglich an das Hauptquarter General Pattons weiter mit dem gleichzeitig unterbreiteten Vorschlag, das gesamte Gestüt aus Gründen der Sicherheit nach Schwarzenberg in Bayern zu überführen, wo die Möglichkeit bestehe, die Pferde außerhalb der Reichweite von Russen und Tschechen unterzubringen.

Eine moralische Rechtfertigung für dieses Vorgehen sieht Oberst Reed in dem Umstand, daß die Tschechen keinen rechtmäßigen Anspruch auf die Hostauer Pferde erheben können, da nämlich die dortigen Herden weder ganz noch teilweise aus der Tschechoslowakei stammen, sonder nur der guten Weiden und der vorhandenen Gestütseinrichtungen wegen aus verschiedenen, von Deutschen besetzten Gebieten nach Hostau gebracht worden seien.

Reeds Vorschläge werden von General Patton gutgeheißen. „Die Armee erteilte unverzüglich die Genehmigung zu dem geplanten Unternehmen und erließ entsprechende Befehle, um den Pferdetransport während der benötigten Marschzeit auf allen Straßen Vorrang zu sichern.“ (Wörtlich bei Reed: „The Army promptly authorized the operation and issued orders giving the movement oft he horses priority on all needed roads during the time necessary.“) Mit dieser Entscheidung hat General Patton das eigentliche Signal zum Aufbruch aus Hostau gegeben. Die Vorbereitung zur „Flucht in die Freiheit“ treten in ihr letztes Stadium.

Flucht in die Freiheit

Rudofsky: „Tatsächlich erschien dann wenige Tage nach der Kapitulation ein Generalstabsoffizier, um uns den genauen Tag und das vorläufige Ziel des Transportes mitzuteilen. Dr. Kroll wurde dazu bestimmt, mit einer Gruppe von amerikanischen Soldaten über die Grenze nach Bayern zu fahren und dort im Raum Kötzting/Furth im Walde alle nötigen Vorbereitungen für die Ankunft und Unterbringung der Pferde zu treffen.“

Damit sah Dr. Kroll sich jedoch vor ein Problem gestellt, das sich nur unter großen Schwierigkeiten und provisorisch lösen ließ. Im Raume Kötzting, einer sehr dürftigen Gegend, lebten fast ausnahmslos arme Bauern, die auf ihren bescheidenen Anwesen jeweils nur eine beschränkte Anzahl von Pferden unterbringen konnten.

In den zwei tagen, die Kroll zur Verfügung standen, war er also voll damit beschäftigt, von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof jede Einstellmöglichkeit für die Hostauer Pferde wahrzunehmen und in genauen Planlisten festzuhalten, wie die rund 500 Pferde aufgeteilt werden konnten – zwei Stuten hier, drei Stuten dort, fünf Stuten im nächsten Dorf. – Die Aufgabe war mühsam, aber sie wurde gelöst.

Lessing: „Wir alle waren ja Organisieren und Disziplin gewohnt, und darum verlief die Vorbereitung für den Abtransport der Pferde auf beiden Seiten – also im Raume Kötzting sowie bei uns in Hostau – wie in einer generalstabsmäßigen Ordnung und in völliger Ruhe.“

In Hostau ist man inzwischen übereingekommen, die Pferde, soweit sie marschfähig sind, in Gruppen zu je 30 bis 80 Stück auf der Landstraße zu treiben. Hochtragende Mutterstuten sowie Stuten mitFohlen bei Fuß, denen der geplante Marsch von mehr als 40 km nicht zugemutet werden kann, sollen auf Lastkraftwagen verladen und auf diese Weise abtransportiert werden.